第一作者简介 李凡,女,1990年生,北京师范大学地理学与遥感科学学院硕士研究生,自然地理学专业。E-mail: beatrice329@sina.com。

通讯作者简介 叶瑜,女,1979年生,北京师范大学副教授,博士生导师,主要研究方向为历史土地覆盖变化、历史气候变化及其影响。E-mail: yeyuleaffish@bnu.edu.cn。

1920年华北五省旱灾被当时的报刊称为“四十年未有之奇荒”。依据《近代中国灾荒纪年续编( 1919— 1949)》中采用的关于此次大旱的各种原始记录,分 3个社会层次 6种类型统计分析了这些原始资料灾情记录的特点及差异,并探讨了不同类型史料用于旱灾重建的优势和局限性,得出以下主要结论: ( 1)记录内容方面,中央重点关注灾情最重县份,地方官方和组织统计更详尽,报刊记录具有非统计、重描述的特点;( 2)统计信息数量方面,地方官方最大,中央次之,民间最少;( 3)统计时间顺序方面,民间最早(报刊统计在时间上贡献最大),地方官方次之,中央最晚;( 4)以《赈务通告》为代表的官方文书等资料的灾情统计信息丰富,有助于旱灾受灾区域重建;《近代中国灾荒纪年续编( 1919— 1949)》等整编资料多侧重对灾情的整理,关于此次旱灾其他影响和响应的记录还需其他史料的支持。

About the first author Li Fan,born in 1990,is a candidate for her master's degree at School of Geography,Beijing Normal University. She majors in physical geography. E-mail: beatrice329@sina.com.

About the corresponding author Ye Yu,born in 1979,is an associate professor of Beijing Normal University, and specializes in research on historical land cover change,historical climate change and its influences. E-mail: yeyuleaffish@bnu.edu.cn.

The drought in five provinces of North China during 1920 AD was called “Never Seen in The Past 40 Years”. This paper adopted the related original records of the drought in The Continuation of Disaster Annals in Recent China(1919 -1949) and analyzed the characteristics and difference of the original drought records by dividing them into three social levels and six types. The advantages and limitations of different materials for drought reconstruction were also discussed. Conclusions came as follows: (1)In the aspect of records' contents,the central authorities pay much attention to the severest counties; the statistics from local government and organizations are more detailed; the records of newspapers aren't statistical data but descriptive words. (2)In the aspect of the quantity of statistical information,local government,central authorities and folk level reduce in turn.(3)In the time aspect,the folk level recorded earliest(especially newspapers reported); local government recorded later; central authorities recorded latest.(4)Official documents represented by Announcement of Relief Work include abundant information,which helps to reconstruct the drought area; reorganized materials like the Continuation of Disaster Annals in Recent China (1919 -1949) put particular emphasis on the reorganization of the drought conditions so that much more drought influences and responses of 1920 AD need more other historical materials to support.

从古至今, 旱灾一直是影响中国农业生产最重要的自然灾害之一。作为农业大国, 中国每年旱灾损失占各种自然灾害损失的15%以上, 每年因旱灾减产粮食100× 108, kg, 同时随着全球变暖和北方干旱化发展, 全国有77.4%的省区旱灾持续增加(陈颙和史培军, 2008)。1951— 2010年间, 中国干旱持续时间、旱灾发生范围、极端干旱发生频率均呈增加趋势, 北方地区是干旱灾害的重灾区(《第三次气候变化国家评估报告》编写委员会, 2015)。

中国历史源远流长, 诸多学者已利用丰富的历史文献资料进行了典型旱灾案例的研究。21世纪以来, 张德二等以方志整编资料为基础分别研究了1784— 1787年(张德二, 2000)和1876— 1878年(张德二和梁有叶, 2010)2次旱灾个例的灾况及其气候背景条件; 满志敏(2000)利用方志、档案整编史料分析了光绪三年大旱的旱情及其气候背景; 方修琦等(2006)以原始方志资料为主要资料来源探讨了1661— 1680年东北地区移民开垦与华北地区水旱灾事件的异地响应关系; 冯贤亮(2006)以原始地方志、地方官员从政记录和私人文集为依据, 对咸丰六年特大旱灾及社会应对问题进行了探讨; Su等(2012)利用报刊等资料探讨了2009— 2010年黔西南旱灾中社会各界的应对特点及社会全体对此次旱灾的响应度问题。这些旱灾个案研究均以各种类型的原始或整编资料作为资料基础, 因此对于各种类型气候史料的价值认识是基础性的工作。龚高法等(1983)按记录重点不同分类介绍了各种历史资料记录气候的内容及资料数量; 葛全胜和张丕远(1990)对中国史料中所记录的气候信息进行了评价, 认为史料中的气候信息具有重要价值, 对于史料的使用方法需要结合其自身的分辨率而定; 满志敏(1999)探讨了1470年以前旱涝资料在时间、空间和频率分布上的不均匀特点及与1470年以后资料存在系统差异性; 杨煜达(2007)进一步以云南天气资料为例研究了清代档案中气候资料的系统偏差问题。目前对于民国时期气候史料的辨识还远不充分, 张丕远(1996)虽分析了民国时期档案资料中气候记载的概况并概括了其主要特点, 但从重建典型灾害案例角度出发, 更为细致的分析原始、整编各种类型资料灾害记录特点及其适用性的研究还有所欠缺。

1920年华北五省遭遇重大旱灾, 被当时的报刊媒体称为“ 四十年未有之奇荒” , 该旱灾发生在直皖战争背景下, 是一个值得关注的典型案例。作者利用《近代中国灾荒纪年续编(1919— 1949)》(李文海等, 1993)中详细整编的1920年旱灾记录, 分析了民国时期各种原始资料灾情记录的特点及不同社会层次统计灾情的特点, 并探讨了原始、整编等不同类型的史料用于旱灾重建的优势和局限性, 能够为灾害重建中不同类型史料的使用提供一定参考。

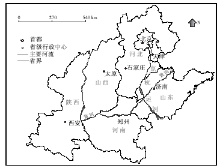

作者以1920年旱灾的主要发生地“ 华北五省” 为研究区域。按照当时的行政区划, 包含京兆、直隶、河南、山东、山西和陕西5省1区所辖范围。由于民国时期的行政区划变迁频繁(郑宝恒, 2000), 以现代行政区划上北京、天津、河北、河南、山东、山西和陕西5省2直辖市所辖范围基本覆盖1920年旱灾的主要发生区域(图 1)。该区域处于中纬度地带, 区域大部分属于暖温带湿润半湿润气候区, 受季风影响显著, 降水集中且变率大, 主要包含了华北平原和黄土高原的大部。

《近代中国灾荒纪年续编(1919— 1949)》(以下简称《灾荒纪年》)中着重而又较为详细地收录了1920年华北五省的旱灾的记录, 涵盖了社会不同层次对灾情的反馈。《灾荒纪年》中的资料主要来自历史档案、官方文书、调查报告, 这部分资料具有较大的可靠性; 另外以新闻报道以及各种私人著述作为补充, 能够尽量准确全面地反映灾荒的实际面貌(李文海等, 1993)。

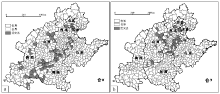

根据《灾荒纪年》中有关1920年旱灾记录的来源, 将其划分为中央、地方官方、民间3个层次6种类型(图 2)。这6种资料分别为: 内务部赈务处致外交部函, 记录71县受灾; 督办赈务处训令, 记录53县受灾; 地方长官陈报, 记录143县受灾; 地方调查及档案记录, 记录86县受灾; 山东灾赈会统计, 记录32县受灾; 各大报刊报道, 记录26县受灾; 总计记录278县受灾(表 1)。1920年10月, 中央在内务部下设了中央赈务处, 专门处理旱灾赈济及其善后工作(王林, 2012)。其中央层面的初期灾情记录即来自当时内务部赈务处致外交部的函件; 灾情发展后期北洋政府又对此次旱灾作了较为系统的灾情统计— — 《督办赈务处训令》。地方官方对本次旱灾的记录一方面来自各省长官陆续陈报的各省灾情, 另一方面来自地方官方对当时灾情的调查和档案记录资料。民间的灾情记录有别于地方官方, 是当时山东灾赈会致赈务处的电文中所涵盖的灾情统计信息, 其中山东灾赈公会成立于1920年9月, 联合了官绅商学农各界力量, 是除山东省赈务处外另一个重要的赈灾机构, 在当时旱魃猖獗、兵匪横行的山东, 这样一个救灾机构所发挥的作用远超过山东省官方成立的赈务处(王林, 2012); 另外, 新兴媒体— — 报刊, 也在本次旱灾的记录方面发挥了重要的作用。

| 表1 不同社会层次6种不同资料对1920年各省区灾情记录的统计 Table1 Statistics of disaster records of each province in 1920 AD at different social levels from materials of six types |

首先, 从《灾荒纪年》中提取出灾因、受灾县份、灾情描述、灾民人数、统计日期、统计单位、救济措施等信息, 将以上信息分列不同的字段, 分别编辑录入数据库中。按图2所示来自3个社会层次的6种资料分别统计出灾情记录数, 再将同一层次的2种资料合并, 计算出3个社会层次(中央、地方官方和民间)的灾情记录总数, 分别称为中央灾情统计总数、地方官方灾情统计总数和民间灾情统计总数。

其次, 参考《全国市县地名沿革表》(田新民, 2012), 并用《中国近现代政区沿革表》(张在普, 1987)作为补充和校正, 将民国时期的县名对应到现在行政区划底图对应的县份上, 运用Arcgis地理信息系统软件进行县级分辨率的受灾区域的绘制和表达。

最后, 结合各种资料覆盖的受灾区域图, 先就记录内容(信息类别、详细程度等)和记录信息量分层次对6种原始资料的记录特点进行分析比较, 再从记录信息量和记录时间顺序2个方面对比分析3个不同社会层次的灾情记录结果, 旨在分析不同社会层次各类资料灾情记录特点与差异, 以便于分析不同来源数据源用于民国时期旱灾重建的优势和各自的局限性。

3.1.1 中央层面内务部致外交部函件与《督办赈务处训令》所附清单灾情记录的比较 1920年11月15日内务部赈务处致外交部函中, 对当时各省区的受灾情形有粗略的描述。其中统计了各省区灾情最重的县份共71个(表 1), 同时给出京兆、直隶、河南、山东、山西、陕西5省1区受灾县份所占比例, 依次为17/20, 86/119, 77/108, 21/107, 64/105, 75/91; 另外对灾民的应对行为也作了简要概述。可见内务部赈务处作为一个中央的主管赈灾机构, 对于灾情的初期统计注重对整体灾情的把握, 统计结果涉及所有受灾省区, 对各省灾情的统计重点突出。相较于内务部赈务处致外交部函中的统计, 北洋政府于次年3月15日发布的《督办赈务处训令》所附被灾最重县份清单亦把关注点放在最重县份上。《灾荒纪年》中督办处的记录只给出了京兆、直隶和山西2省1区的资料, 然而此次对各省被灾最重县份的统计更加详尽, 对中央层面总统计的覆盖率依次达71%、97%、93%(表 1)。由于河南、山东、陕西3省没有给出次年统计数据, 因此中央层面此3省的统计完全依赖于内务部初期统计数据。从《灾荒纪年》中摘录的中央灾情统计结果来看, 内务部赈务处致外交部函中的灾情记录虽各省兼顾但分省统计信息较不完善, 次年《督办赈务处训令》所附清单对各省份灾情记录更加详实但有省份缺失, 最终对中央灾情统计总数覆盖率分别达到69%和51%。

逐省区对比二者(图 3), 京兆地区2次统计最重县份都集中在京南地区, 安次和房山2县一致被列为灾情最重县份。而直隶地区在1920年初期统计的灾情最重县份只有8个, 集中在直隶省南部边缘地区, 除宁津县外, 其余7县均包括在次年统计范围内; 次年统计最重县份增至35个, 分布于直隶省的中南部地区。不同于京兆和直隶, 山西省的2次统计除1县之差外其余完全一致, 且灾情最重县份数均为13县。同是中央赈务处的统计, 造成如此差别可能与灾情的发展演变及各统计部门的不断陈报有关。由于民国时期中央通过政府机构、科研单位等不同渠道同时获取材料(郑景云等, 1992), 使得其可靠性大大增加。

3.1.2 地方长官陈报与地方官方调查及档案资料灾情记录的比较 《灾荒纪年》中收录了京兆、直隶、山西、陕西3省1区的地方长官向大总统徐世昌汇报灾情的呈文。所呈报的京兆、山西、陕西3省区灾情, 对地方官方灾情统计总数都有很高的覆盖率: 100%、95%、100%(表 1), 不仅如此, 对各省灾情总统计数的覆盖率也分别高达100%、95%、95%。直隶地区由于书中只着重提及呈报之“ 二麦收成” 最差的县份, 因此所列县数只有4个且都是灾情最重县份(图 4-a)。地方长官向大总统陈报的资料对于各省受灾县份的统计更为详尽, 对各县灾重程度稍加描述并稍作区分, 尤其京兆地区对灾情的陈报更加细致, 为该地区灾情记录的最主要资料。京兆尹对于京兆地区灾情的报告分为3次: 第1次是1920年10月6日(农历八月二十五日), 当时的京兆尹王瑚向大总统徐世昌陈报了京兆地区夏收的情形: “ 总共京兆各县, 夏收约收分数牵均核计三分六厘余, 实收三分四厘余” ; 第2次陈报是1920年11月9日(农历九月二十九日), 对于各县灾情的轻重程度作出统计划分; 第3次是接任之京兆尹孙振家于次年1月22日(农历十二月十四日)对上年秋收情形的报告, 各县平均“ 实收分数四分九厘余” 。他们对于灾重程度的感知, 往往是基于对本省往年收获情况的比较以及对省内各县当年实收状况的对比得出的, 具有区域差异性。

直隶、山东、河南、山西4省有官方调查及档案资料的择要摘录, 除河南省外其他3省的官方调查和档案资料摘录对各县的灾情记录都有详细的描述性内容, 有些甚至精确到村, 如官方档案记载直隶省交河县“ 全境春季无收, 夏令亢旱, 又遭兵灾, 屡有抢案……全县共741村, 成灾者记720余村。” 河南省的数据来自1921年河南省赈务处编制之《河南被灾最重次重较轻各县灾民户口数目表》, 由于是次年的统计数据, 其受灾县数统计及各县灾情轻重程度划分都更加清晰完整; 该资料灾情统计数对地方官方灾情统计总数的覆盖度达100%(表 1), 同时对河南省灾情总统计数的覆盖率达到98%, 是为河南省灾情记录的最主要资料。相比之下, 山东档案记录资料也覆盖地方官方灾情统计总数的100%, 但对山东省灾情总统计数的覆盖率只有21%, 此处覆盖率高的原因不同于河南省的情况, 而是由于官员呈报数据的缺失导致(图 4)。

从灾情分布图上来看(图 4), 除直隶省外地方长官的灾情陈报具有很高的空间覆盖度, 调查及档案资料以河南省统计受灾县数空间覆盖度最高, 摘录的其他省份的调查及档案资料所列受灾县份较少, 空间覆盖率低。但是官员对灾情的陈报出于各种原因, 会出现偏轻或偏重的现象, 甚至有隐瞒事实或虚假捏造的现象, 因此不可完全相信(李文海等, 1990)。对比山西省官员呈报资料和调查及档案择要摘录, 陈报资料有63条, 覆盖地方官方灾情统计总数的95%(表 1), 调查及档案择要摘录的灾情记录共15条, 仅覆盖地方官方灾情统计总数的14%, 除灵石、稷山和荣河3县, 调查及档案择要摘录中记录的另外12县份均包含在长官陈报资料之中(图 4)。可见地方长官的陈报资料对受灾县份统计较为全面, 而调查及档案资料由于记录内容详细, 可以对其起到补充和校对的作用。

3.1.3 民间层面灾赈会统计与全国各大报刊灾情记录的比较 社会团体的成立是民间自发的, 并且是专门针对旱灾的。对于社会团体的灾情统计, 《灾荒纪年》中提及1920年11月12日山东灾赈会致赈务处电中透露的灾情统计资料。该灾赈会分等级对灾情进行统计, 共有受灾县32个, 覆盖民间灾情统计总数的97%( 表 1), 是系统的统计数据; 同时对于山东省灾情总统计数的覆盖率也达到94%, 成为山东省灾情记录的最主要来源。在灾情分布图上主要集中于山东省西北部地区与直隶、河南交界处(图 5-a)。

《灾荒纪年》中还收录了当时在全国范围内具有很高影响力的报刊报道, 主要有《大公报》、《申报》、《晨报》等。报刊报道生动细致, 内容详实, 有对旱灾持续时间、受灾人数、灾重程度等不同角度的灾情报道, 如:1920年12月8日《大公报》报道陕西泾阳灾情“ 旱灾, 13个月无雨” ; 9月11日《申报》载有“ 近畿饥民, 多至二千万, 沿途乞食, 火车滞行” ; 9月19日《晨报》报道河南济源县“ 人民早将树皮、草根吃尽, ……死者约5000余人, 尸户遍野, 豺狼满道, 几成禽兽世界” 。蝗灾常与旱灾相伴, 蝗灾的资料在一定程度上能够说明旱灾的灾情(王邨, 1987)。8月10日《晨报》关于京南马驹桥“ 平地堆积蝗虫二寸有余” 的报道即从侧面反映出当时旱灾灾情之严重程度。这些全国性报刊对当时旱灾的报道具有重要的史料价值, 反映出当时社会各界对此次旱灾的关注度。

从空间分布图(图 5-b)上看, 报刊报道的受灾县份分布于多个省区, 分布零星且空间覆盖度低, 呈现出贴近各省区交界地带的特点。充分体现出报刊记录灾情的非统计、重描述的特点, 因此可以用作对其他资料的订正和补充。

对比之下, 山东灾赈公会的统计更系统更充分, 但只集中于山东1个省内, 覆盖面较窄。从报刊上得到的灾情记录涉及除山西外的4省1区, 各省区被灾县份总共只有26个(表 1), 占民间灾情统计总数的51%, 但对于《灾荒纪年》中收录的受灾县份总数只覆盖到9%, 还不及社会团体对山东1省受灾县份统计数。其中, 京兆和直隶只分别有1个县份被报刊报道所记录, 但其对民间相应省份的总统计数的覆盖率却达到100%。可见报刊的作用在于对民间层面总统计面的拓宽, 报道内容涉及多个省区, 且反映的往往是灾情较为突出的县份。对比山东地区报刊报道的被灾县份与山东灾赈公会的统计数据发现, 报道县份的75%都与灾赈会统计的县份及其灾重程度相一致, 如平原县在灾赈会资料中被列为最重级别灾情, 据1920年8月10日《申报》报道: 平原诸县“ 亢旱之余, 益以兵燹” , “ 战线以内, 几尽焦土” 。人祸无疑对旱灾灾情只有加重之效。

中央、地方官方和民间3个不同的社会层次对旱灾灾情作出了不同的反馈, 《灾荒纪年》中中央、地方官方和民间灾情统计总数对灾情总统计数的覆盖率分别为37%、78%、18%(表 1), 总体上表现出地方官方统计最详尽、中央统计量次之、民间统计量最少的特点。关于各社会层次灾情统计信息量上的差别, 从各省区受灾县数占其总县数的比例( 表 2)中亦得以体现。总的来说, 地方官方统计各省区受灾县数占其总县数的比例偏大, 中央统计各省区受灾县数占其总县数的比例较小, 民间统计各省区受灾县数占其总县数的比例最小。由此可以分辨对于同一省区的灾情记录, 中央、地方官方和民间3个社会层次灾情统计的充分度存在差异。

具体到各省区, 情况又有差别。京兆、河南、山西和陕西3省1区的灾情统计状况, 无论是3个社会层次灾情统计数对总统计数的覆盖率(表 1)还是各省区统计受灾县数占其总县数的比例(表 2), 都表现出地方官方统计最详尽、中央的统计量次之、民间统计量最少、占比最小。直隶省中央灾情统计总数覆盖总统计数的92%, 地方官方统计仅覆盖23%, 民间统计覆盖3%。明显差异在于中央统计信息量偏多, 而地方官方统计偏少。这一特点不仅体现在直隶省内中央和地方官方统计信息量的相对差异上, 与其他省份横向比较, 地方官方对直隶省受灾县份的统计占本省总县数的比例亦远小于京兆、河南、山西和陕西的95%、55%、63%和63%。

山东各社会层次的统计格局更加迥异, 总统计中的97%都来自民间统计资料, 中央和地方官方层面分别覆盖总统计的18%和21%。同样的, 中央和地方官方统计的山东受灾县份数占全省县份总数的比例(表 2)也较其他省区明显偏少, 而民间统计比例则较其他省区明显偏多并成为山东省灾情统计的主要资料。

| 表2 不同社会层次统计的1920年各省区受灾县数占其总县数的比例 Table2 Proportion of number of drought counties to total counties in each province in 1920 AD classified at different social levels |

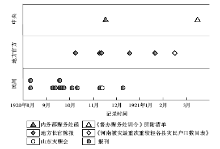

各社会层次对于此次旱灾的灾情反馈在时间层面差异明显(图 6)。对比3个社会层次, 记录持续的时间都在5个月左右, 但在时间顺序上先后有别, 时间间隔和统计的频次也各不相同。《灾荒纪年》中整编的中央层面的首次灾情统计是1920年11月15日由内务部赈务处发出, 次年即1921年3月15日北洋政府又发布《督办赈务处训令》总结梳理1920年旱灾灾情。中央层面的统计开始的最晚, 结束也最晚, 2次统计间隔时间最长, 统计频次最低。

地方长官向大总统陈报材料的时间各省不一, 京兆地区对于收成分数和灾情的呈报从1920年10月6日开始, 最后一次陈报是在次年的1月22日; 直隶省省长虽早于8月20日已经电联当局请求赈济, 但是陈报二麦收成分数是在11月10日; 山西省灾情是于12月18日陈报的。从不同省份地方长官呈报灾情的先后顺序和呈报的次数来看, 近畿地区较其他省份首次陈报时间更早, 陈报的频次也更高。地方调查及档案的摘录资料, 除河南省赈务处1921年编制的《河南被灾最重次重较轻各县灾民户口数目表》外, 书中并没有标明具体的记录时间, 然而依据记录的内容及其详细程度, 可以推断是在灾害发生过程中的记录和呈报, 具有真实性和时效性。因此从时间维度来看, 地方官方层面以地方长官陈报的时间记录为主, 开始时间早于中央, 各省相继统计陈报, 时间间隔大约1个月, 陈报频次也明显多于中央。

《灾荒纪年》中, 民间层面社会团体对灾情的统计只有山东省的灾赈公会有记录, 其电文发出时间为1920年11月12日。报刊的报道最早是8月10日《晨报》对京兆地区灾情的报道以及同日《申报》载各团体筹赈通电, 最晚是12月8日《大公报》对山西灾情的报道。《晨报》还于8月20日设“ 灾荒特刊” 栏目, 专门对灾情进行连续报道。故民间灾情统计在时间上以报刊的报道为主, 开始时间最早, 结束时间也最早, 并出现1日多次记录的情况, 记录的频次最高, 且相邻记录的时间间隔不等, 有多个相对集中的记录时期, 从而反映出社会对此次旱灾关注度的不断变化。需要指出的是, 由于《灾荒纪年》中关于1920年旱灾记录的资料来源更多侧重于官方档案及当时的报刊, 对于更广泛的民间记录收录并不多, 因此关于民间层面的分析结果受到资料本身的影响。

《灾荒纪年》整编之1920年华北五省旱灾记录的直接资料来源主要包含2方面: 一方面是《大公报》、《申报》等原始的报刊资料; 另一方面是以《赈务通告》为主的官方文书等。其中《赈务通告》是由当时的内务部赈务处负责印刷并发行。纵观3个社会层次6种类型的资料中, 除报刊资料外其余5种资料均收录于《赈务通告》之中, 如此官方文书的资料信息量之丰富可见一斑。通过上文对每种资料灾情记录信息量及记录内容的分析, 5种资料无不对各省区受灾县份加以统计并对各县灾情略有描述。中央以统计受灾最重县份为主, 京兆尹灾情陈报、河南省官方调查及档案资料摘录及山东灾赈会灾情统计分别以分等级的形式对各县灾情加以区分, 其他资料也对受灾县份灾情程度略加描述。这些资料灾情描述简略, 要点突出, 对受灾县份统计较为系统全面, 有助于对受灾区域的确定。

相较之下, 报刊资料以报道社会热点为出发点, 对灾情的报道是非统计、重描述的特点, 能够提供少量的受灾县数及其较为详细的灾情描述, 对受灾区域的确定只能起到辅助作用。然而在社会关注度及关注时间上的贡献十分突出。

作为整编资料的《灾荒纪年》整合了多种宝贵的原始资料, 在一定程度上是对原始资料的延续和保护。但多种资料的整编必然对原始资料有取舍, 《灾荒纪年》中1920年旱灾的整编内容能够提供丰富的灾情记录信息, 但很少涉及当时社会各界对此次旱灾所采取的应对措施记录, 关于旱灾的影响一笔带过, 较为简略。因此书中收录的各类资料也反映出以灾情记录为主的特点, 对于旱灾影响和响应方面的重建则需要继续发掘其他资料。

文中分析了《近代中国灾荒纪年续编(1919— 1949)》中各类资料记录1920年华北五省旱灾的特点以及不同社会层次灾情统计的特点, 并分析了这些资料用于旱灾重建的优势和局限性, 得出以下结论:

1)中央层面内务部赈务处函件和《督办赈务处训令》所附清单都将关注点放在灾情最重县份上; 各地方长官陈报的受灾区域具有很高的空间覆盖度, 直隶省由于只提及收成最差县份而信息量偏少; 除《河南被灾最重次重较轻各县灾民户口数目表》以分等级的形式统计河南省灾情外, 其他省区官方调查及档案摘录资料有各县较为详细的灾情描述; 以山东灾赈会为代表的社会团体的灾情记录是系统的统计数据; 报刊记录灾情的特点是非统计、重描述, 空间上零星分布于多个省区且覆盖度低。

2)中央、地方官方、民间3个社会层次对1920年旱灾灾情的统计总体上表现出地方官方统计量最大、中央次之、民间最小的特点; 直隶省和山东省则分别以中央和民间的灾情统计信息量为最大; 此分析结果受资料本身缺乏更广泛民间记录的影响。

3)从统计的时间来看, 3个社会层面的统计都持续了5个月左右的时间, 中央统计开始最晚, 结束最晚, 2次统计时间间隔最长, 记录频次最低; 地方官方层面以地方长官陈报的时间记录为主, 开始时间早于中央, 各省相继陈报, 时间间隔约1个月, 频次也多于中央; 民间层面的统计以报刊记录为主, 开始时间最早, 结束也最早, 记录频次最高, 有1日多次报道的情况, 并有多个集中报道时期。

4)《灾荒纪年》针对1920年旱灾整编了以《赈务通告》为主的官方文书等资料和各大报刊资料, 《赈务通告》中各种来源的灾情统计较为系统, 有助于旱灾受灾区域确定; 报刊资料能够反映社会关注度和关注时间变化特点; 局限性在于《灾荒纪年》这类整编资料更多注重灾情方面的记录, 对于旱灾影响和响应方面的重建还需继续挖掘其他资料。

作者声明没有竞争性利益冲突.

作者声明没有竞争性利益冲突.

| 1 |

|

| 2 |

|

| 3 |

|

| 4 |

|

| 5 |

|

| 6 |

|

| 7 |

|

| 8 |

|

| 9 |

|

| 10 |

|

| 11 |

|

| 12 |

|

| 13 |

|

| 14 |

|

| 15 |

|

| 16 |

|

| 17 |

|

| 18 |

|

| 19 |

|

| 20 |

|

| 21 |

|