第一作者简介 曹梦春,女, 1993年生,中国石油大学(华东)地球科学与技术学院博士生,主要从事沉积构造和地球化学研究。 E-mail: 458413825@qq.com。

叠锥构造是纤维状矿物呈锥状嵌套分布的一类特殊沉积构造,自 20世纪 90年代以来一直是国际研究的热点,但中国对于叠锥构造的研究起步较晚,研究程度较低。文中详细总结了叠锥构造研究进展,并简要介绍了笔者于新疆托克逊凹陷、准噶尔盆地东部以及哈密盆地 3处新发现的叠锥构造。叠锥构造的发育层系广泛,二叠纪末—三叠纪初以及三叠纪末—侏罗纪初发现的叠锥占绝大多数,揭示其可能与生物大灭绝有关;叠锥构造的形成环境较广,不能简单地将叠锥构造作为湖泊相或海相等的相标志。对新发现的叠锥构造初步分析后认为,叠锥构造为与生物(化学)作用有关的原生沉积构造,但对叠锥构造成因机制的深层次研究还需建立在叠锥构造纤维状矿物生长习性及其与形成环境和发育层系的耦合关系研究之上。

About the first author Cao Mengchun,born in 1993,is a Ph.D. candidate at China University of Petroleum(East China). Her current research interests mainly focus on the sedimentary geology and geochemistry. E-mail: 458413825@qq.com.

As a special kind of sedimentary structures,cone-in-cone,laminated cones consist of fiber-shaped minerals encased in a cone outlook, and has been the focus of intense study since 1990s. However,the research on the cone-in-cone in China started later,while the concomitant understanding is relatively poor. This paper aims to summarize and analyze in detail the morphology,strata occurrence,formation environment,composition of previously documented-laminated cones,combined with three undocumented outcrop examples in the Tuokexun sag,the east of Junggar Basin,and Hami Basin. The unique cone-in-cone structures were well developed in sedimentary sequences from the Paleoproterozoic to the Neogene,especially concentrated on late Paleozoic to Mesozoic practically. It is worth mentioning that cone-in-cone structures indeed developed particularly in Early Jurassic and Late Triassic or Triassic-Jurassic(T-J)boundary. Therefore, cone-in-cone structures may be related to mass extinctions. Moreover,cone-in-cone structures are seen to occur in both marine and non-marine settings, suggesting that ocean processes are not mandatory for the formation. Original biochemical action would be an explanation for cone-in-cone structures. However,the growth habits of fibrous minerals and the relationship between cone-in-cone structures and their environment and sequence need to be further documented.

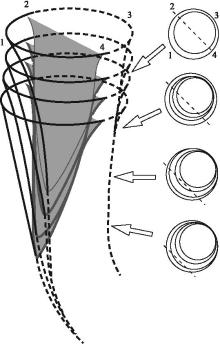

叠锥是纤维状矿物呈锥状嵌套分布的一类特殊沉积构造, 如图 1所示(Gilman and Metzger, 1967)。叠锥构造相关的名称很多, 例如最初叠锥构造曾被认为是一种生物化石, 并命名为“ Cophinusdubius” (Twenhofel, 1932); 德国学者Usdowski(1963)将泥灰质的锥状岩石称作“ 叠锥泥灰岩(Tutenmergel)” ; 中国学者许效松等(1997)认为成层分布的锥状纹层为叠层石的一种, 与叠锥极其相似, 并将其称为“ 锥状菌层” 。

早在19世纪— 20世纪初, 叠锥构造便因其独特的形态引起广泛关注(Young, 1885; Cole, 1893; Gresley, 1894; Woodland, 1964; Gilman and Metzger, 1967; Selles-Martinez, 1994; Kolokoltsev, 2002; Cobbold et al., 2013; Hooker and Cartwright 2015, 2016; Tribovillard et al., 2016)。中国对叠锥构造的研究起步较晚且相关文献较少, 最早可追溯的文字记载为马杏垣和王嘉阴(1951)对张家口市下花园区鸡鸣山下侏罗统煤系地层中叠锥构造的研究。随后, 刘宝珺(1980)、曾允孚和夏文杰(1984)主编的《沉积岩石学》中均介绍了广西泥盆系的叠锥构造。黄立行和于水勤(1989)探讨了鄂尔多斯盆地神木— 府谷地区中侏罗系延安组煤系地层中发育的叠锥构造, 并认为其是一种锥状劈理, 为应力控制下岩层结晶习性和晶体解理共同作用的结果。许效松等(1997)发现的“ 锥状菌层” 是发育在湖滨砂岩基座上和极浅的清水环境中的钙质菌类, 笔者认为系叠锥构造的范畴。近几年来, 在中国吐哈盆地、柴达木盆地、鄂尔多斯盆地和沁水盆地等地区均发现了叠锥构造(宋霁等, 2010, 2015; 宋霁, 2015)。

自20世纪90年代以来, 众多学者对叠锥构造的成因进行了探讨, 主要包括生物化石成因、超压矿物溶解成因、白云石化成因、锥形劈理成因、次生作用成因以及多因素共同作用等。然而直到现在, 还是很少有人能够明确指出叠锥构造的形成机制及其与成岩流体演化的关系, 对叠锥构造成因的解释亦众说纷纭。文中旨在结合笔者于新疆托克逊凹陷、准噶尔盆地东部以及新疆哈密3处新发现的叠锥构造, 并将其和大量文献对比分析, 详细总结了叠锥构造的研究历程, 进一步阐述叠锥构造的形态学特征、发育层系、形成环境和物质成分等; 在此基础上, 基于叠锥构造与其形成环境的关系, 综合探讨了叠锥构造的成因机制及地质意义, 并初步认为叠锥构造为与生物(化学)作用有关的原生沉积构造。

叠锥构造分布广泛(图 2), 目前, 在阿尔及利亚(David, 1952)、阿根廷(Selles-Martinez, 1994)、智利(Zanella et al., 2014)、澳大利亚(Brown et al., 2004)、比利时(Denaeyer, 1952)、加拿大(Greene et al., 2012)、刚果(Denaeyer, 1952)、埃及(Cobbold et al., 2008)、法国(Bonte, 1942, 1945)、德国(Amstutz, 1965)、印度(Chandra and Gupta, 1973)、伊朗(Heindel et al., 2015)、意大利(Testa and Lugli, 2000)、日本(Kikuchi et al., 1997)、约旦(Hooker and Cartwright, 2016)、马达加斯加(Denaeyer, 1943)、摩洛哥(Lugli et al., 2005)、挪威(Tugarova et al., 2010; Maher, 2016)、波兰(Kowal-Linka, 2010)、俄罗斯(Kolokoltsev, 2002)、沙特阿拉伯(Miller and Melvin, 2004)、西班牙(Aso et al., 1992; Abalos and Elorza, 2011)、瑞典(Hausmann, 1812)、英国(Sorby, 1860; Cobbold and Rodrigues, 2007; Hooker and Cartwright, 2015; Kershaw and Li, 2016)、乌克兰(Kanskii, 1956)、美国(Woodland, 1964; Gilman and Metzger, 1967; Joeckel, 2008; Greene et al., 2012)、越南(Geptner et al., 2013)和中国(马杏垣和王嘉阴, 1951; 黄立华和于水琴, 1989; 宋霁等, 2010, 2015)共28个国家均发现叠锥构造。其中美国、英国及德国等学者对叠锥构造研究较早, 且研究程度较深入。

除空间分布广泛外, 叠锥构造的发育层系亦很广泛, 在古元古界(Brown et al., 2004)、寒武系(Kolokoltsev, 2002)、奥陶系(Bonte, 1945; Woodland, 1964; Carstens, 1985; Becq-giraudon, 1990)、志留系(Woodland, 1964; Kolokoltsev, 2002; Miller and Melvin, 2004)、泥盆系(Gresley, 1894; Tarr, 1922; Woodland, 1964; Gilman and Metzger, 1967)、石炭系(Young, 1885; Woodland, 1964; Kolokoltsev, 2002; Lugli et al., 2005)、二叠系(Aassoumi et al., 1992; Kolokoltsev, 2002; Yu et al., 2015)、三叠系(Kanskii, 1956; Kowal-linka, 2010; Tugarova et al., 2010; Greene et al., 2012; Maher, 2016)、侏罗系(Hausmann, 1812; Sorby, 1860; 黄立华和于水勤, 1989; Cobbold and Rodrigues, 2007; 宋霁等, 2015; Kershaw and Li, 2016)、白垩系(David, 1952; Mcbride et al., 2003; Abalos and Elorza, 2011; Hooker and Cartwright, 2015, 2016)和新生界(Woodland, 1964; Kikuchi et al., 1997; Testa and Lugli, 2000; Geptner et al., 2013)均有发现, 特别是在上古生界— 中生界最为发育。值得关注的是, 二叠纪末— 三叠纪初以及三叠纪末— 侏罗纪初发育的叠锥构造占绝大多数(Sorby, 1860; Heindel et al., 2015), 这可能在一定程度上反映叠锥构造的形成与特定的地质历史时期密切相关, 其具有时代意义。据此, Greene等(2012)提出叠锥构造为生物大灭绝期成岩作用早期的碳酸盐岩建造。作为一种特殊的沉积构造, 叠锥构造也因其发育地层的广泛性和集中性而被用于地层对比(宋霁等, 2015)。

形态学特征是沉积构造最直观、最基础的特征。在叠锥构造研究早期, 尽管大多数学者并未给出叠锥构造的成因解释, 但都针对其形态学特征进行了详细的描述(Young, 1885; Harker, 1908; Woodland, 1964; Amstutz, 1965; Gilman and Metzger, 1967), 尤其是Denaeyer(1952)对叠锥构造的手标本和镜下特征进行的精细观察超过14年, 发表了至少19篇相关论著, 系统总结了叠锥构造的形态学特征。Kolokoltsev(2002)通过观察和文献调研, 认为叠锥构造具有7种特征: (1)锥体常垂直于层状岩体发育; (2)锥体与锥体之间被非钙质薄膜分割; (3)具有显微锥柱状结构, 且可见方解石双晶; (4)薄片下可见轴线被黏土矿物或不规则排列的方解石充填; (5)横剖面上具韵律结构(本质上是波动系统); (6)叠锥构造内部黏土或粉砂岩层保留原始沉积的未扰动或弱扰动水平纹层; (7)叠锥与岩体相交地带常呈水平层状, 过渡区域一般由几毫米— 几厘米厚的纤维状方解石构成。

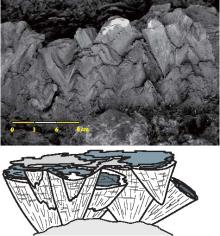

由于形态上的复杂性和非均质性, 很少有学者能够表征叠锥构造的三维几何学特征。Gilman 和 Metzger(1967)曾尝试进行叠锥构造的三维表征, 如图 1所示, 其简单地揭示了叠锥体与下部页岩层之间的过渡关系, 锥体自页岩层中心向外生长, 且尺寸逐渐增大, 页岩层与锥体之间存在过渡区域。Kolokoltsev(2002)将显微镜下叠锥构造的横纵剖面集合成三维图片, 直观地展示了锥体的横纵剖面差异。Geptner 等(2013)认为叠锥构造为锥状叠层石, 与层状叠层石共生, 并依据野外露头, 刻画了锥体的叠置生长模式以及其与上下岩体的相互关系(图 3)。但是, 多数学者只是单独从宏观和微观角度描述单个锥体的形态特征, 对锥体与相邻的岩体界面、叠锥构造宏观和微观结合、内部和外部结合的几何学构型以及锥体与锥体之间的关系却缺乏详细研究, 致使叠锥构造的成因解释起来较为困难。事实上, 若叠锥构造为生物成因, 那么精细表征叠锥构造的三维结构就可以进一步表征形成叠锥构造的生物的生长习性; 若叠锥构造为应力作用产物, 那么精细表征叠锥构造的三维结构则可以进一步恢复古地质压力等。所以下一步的研究重点应集中于以下4个方面: (1)锥体内部晶体生长的定向性研究; (2)锥体与锥体之间叠置关系的定量化表征; (3)宏观和微观结合、内部和外部结合的几何学构型; (4)叠锥体与生长基底之间边界的精细刻画。

| 图 3 叠锥构造的生长模式及岩体关系(据Geptner et al., 2013, 有修改)Fig.3 Growth model and rock correlation of cone-in-cone structures(modified from Geptner et al., 2013) |

叠锥构造因具有锥状构造形态, 易与强烈撞击形成的“ 碎裂锥” 混淆, 但两者的形成机理具有本质差异。Lugli 等(2005)认为两者的差异主要表现在5个方面: (1)碎裂锥条纹明显呈圆形, 而叠锥构造为阶梯状条纹; (2)碎裂锥不具备叠锥构造表面的鳞片状形态; (3)破碎的叠锥构造往往一侧为有条纹的锥体, 另一侧呈鳞片状; (4)碎裂锥内部无层理, 而叠锥构造内部可见层理; (5)镜下薄片特征方面, 叠锥构造早期沉淀的钙质成分即使经历完全硅化, 其内部结构依然可以保存下来。

此外, 由于叠锥构造内部往往是由纤维状矿物(多为方解石)构成, 因此许多地质学家常将其与“ Beef structure” 作为同种类型沉积构造对待(Cobbold and Rodrigues, 2007; Rodrigues et al., 2009; Ha et al., 2015; Zhang et al., 2015; Kershaw and Li, 2016; Maher, 2016)。值得一提的是, Cobbold等(2013)首次归纳了157个数据, 不仅详细地汇总了“ Beef structure” 和叠锥构造的发育层系、成分以及形成年代, 还提供了一种统计方法来系统地展示叠锥构造的研究进展。可以看出, 在海相页岩中, 两者常常共生, 然而“ Beef structure” 更强调纤维状矿物的成层分布, 而叠锥构造则是由纤维状矿物构成的、呈锥状叠套排列的特殊构造。因此, 叠锥构造只是“ Beef structure” 中的一类构造, 应作为一种特殊的地质现象单独讨论, 即并不是所有具有纤维状矿物层状分布的构造均为叠锥构造。

目前已发现的叠锥构造, 矿物成分绝大多数为纤维状方解石(Hausmann, 1812; Young, 1885; Cole, 1893; David, 1952; Woodland, 1964; Franks, 1969; Aassoumi et al., 1992; Aso et al., 1992; Miller and Melvin, 2004; Joeckel, 2008; Tugarova et al., 2010; Kowal-Linka, 2010; 宋霁等, 2010, 2015; Greene et al., 2012; Geptner et al., 2013; Heindel et al., 2015; Hooker and Cartwright, 2015; Kershaw and Li, 2016; Maher, 2016), 但其他矿物如天青石(Abalos and Elorza, 2011)、石膏(Testa and Lugli, 2000; Cobbold et al., 2008)、黄铁矿(Carstens, 1985; Kershaw and Li, 2016)、石英(Woodland, 1964; Lugli et al., 2005)和白云石(Hooker and Cartwright, 2016)也时有发现。一般来说, 构成叠锥构造的矿物均呈纤维状, 锥体与锥体之间被薄薄的黏土矿物分隔开来。Maher(2016)认为叠锥构造内部方解石晶体呈现强定向性有3个原因: (1)沿最小主应力方向定向生长; (2)沿流体流动方向定向生长; (3)垂直于成核表面生长。但也疑点重重, 第一, 无法解释几乎所有的叠锥体均垂直于地层发育; 第二, 无法明确解释大多数叠锥构造匀由纤维状方解石构成, 而极少存在其他矿物。

目前最流行的观点是, 叠锥构造的最初矿物成分为文石或方解石, 黄铁矿、天青石等均为钙质矿物转化形成的(Kolokoltsev, 2002; Kershaw and Li, 2016)。更有部分专家认为, 叠锥构造是矿物转化引起的体积收缩造成的(Tarr, 1922; Woodland, 1964)。

笔者统计了世界上已发现的叠锥构造的层系特征, 发现绝大多数为海相(Bonte, 1945; Amstutz, 1965; Chandra and Gupta, 1973; Carstens, 1985; 黄立华和于水勤, 1989; Becq-Giraudon, 1990; Aassoumi et al., 1992; Kikuchi et al., 1997; Testa and Lugli, 2000; Kolokoltsev, 2002; Brown et al., 2004; Miller and Melvin, 2004; Lugli et al., 2005; Cobbold et al., 2008; Kowal-linka, 2010; 宋霁等, 2010, 2015; Tugarova et al., 2010; Tugarova and Fedyaevsky, 2014; Hooker and Cartwright, 2016; Maher, 2016; Tribovillard et al., 2016)、湖泊相(Woodland, 1964; Greene et al., 2012; 宋霁等, 2015; Yu et al., 2015)、煤系形成环境(David, 1952; Selles-Martinez, 1994)和三角洲相(Abalos and Elorza, 2011)。如许效松等(1997)对四川会理上三叠统白果湾组上段中上部滨湖相砂岩与湖相黑色页岩之间的叠锥透镜体进行了观察和描述, 认为其为一种“ 锥状菌层” , 可能代表了湖泊演化过程中的一次沉积间断事件和沉积环境转变。宋霁等(2010)对鄂尔多斯盆地东北部多处侏罗系中出现的叠锥构造进行了描述, 认为其可以作为分流间湾或滨浅湖沉积环境的指示标志。Abalos和Elorza(2011)认为叠锥构造发育在深海环境中, 与深海浊流有关, 并可作为海谷的地震记录。宋霁等(2015)进一步研究后认为, 叠锥结核发育的原生沉积环境应为浅覆水且水体能量较高的滨浅湖沉积环境, 水深对叠锥结核发育规模的影响极为明显。Tribovillard等(2016)认为, 叠锥构造发育在潮下带— 潮上带, 可指示海平面变化。而Kershaw 和 Li(2016)根据同位素测试数据推测, 叠锥构造中的方解石形成于埋深70~120, ℃的高压环境下, 并非海相氧化还原界面附近。

根据前人的研究成果, 笔者认为:(1)叠锥构造的发育环境既有海相也有非海相, 所以, 其并不能被直接用来区分海陆相沉积环境; (2)叠锥构造既发现于海底也出露在潮间带、湖底附近, 所以, 并不能被直接用来指示海底面或湖底面; (3)叠锥构造既发育在能量较高的滨浅湖、潮间带, 也发现于煤系地层等水动力条件很低的环境下, 所以水动力条件并不是叠锥构造形成的主要因素。综上所述, 形成叠锥构造的环境较为广泛, 但其属沉积成因毋庸置疑, 具体还要结合岩性特征、古生物化石、地球化学特征以及地球物理资料等来确定沉积环境。笔者认为, 简单地将叠锥构造作为湖泊相或海相任何一种沉积相的相标志是不可取的。

关于叠锥构造的成因, 从19世纪伊始最早发现叠锥构造之时就一直争论不休。随着对其研究的逐渐深入, 可从不同角度将叠锥构造的成因论分为2类: 生物成因或非生物成因, 原生构造或次生构造。

| 图 4 Cloudina化石的壳结构剖面示意图(据Grant, 1990, 有修改)Fig.4 Schematic reconstruction of shell structure of Cloudina(modified from Grant, 1990) |

最早研究叠锥构造的学者将其解释为生物成因, 认为其与微生物(尤其是丝状蓝藻菌)活动息息相关(Kanskii, 1956; 黄立华和于水勤, 1989; Aassoumi et al., 1992; Aso et al., 1992; McBride, 2003; Miller and Melvin, 2004; Joeckel, 2008; 宋霁等, 2010, 2015; Heindel et al., 2015; Hooker and Cartwright, 2015; Tribovillard et al., 2016), 可能是一种化石或者生物铸膜(David, 1952), 或者为一种呈锥状的特殊叠层石(Becq-Giraudon, 1990; Tugarova et al., 2010; Geptner et al., 2013)。Young(1885)可能是最早系统地将叠锥构造解释为生物成因的, 他认为其形成是有机质降解和气体流动所致。Twenhofel(1932)认为叠锥体形成时间应早于相应纤维层, 并将叠锥构造解释为Cophinus dubius化石。Chandra和Gupta(1973)认为, 叠锥构造为成岩早期因有机质厌氧分解引起的纤维状矿物沉淀和生长而形成的。Grant(1990)发现Cloudina化石具有经典的管状结构, 纵剖面呈套叠锥状, 横剖面呈同心层状(图 4), 与叠锥构造横纵剖面形态极其相似, 更是支持了叠锥构造的生物成因说。许效松等(1997)从“ 锥状菌层” 所处的上下围岩的整合性和未变形、顶底板的岩性和沉积环境等3个方面, 证明这一构造既不属于沉积构造也不属于因构造活动引起的变形, 而是发育在湖滨砂岩基座上和极浅清水环境中的钙质菌类。McBride(2003)认为, 白垩系砂岩中的叠锥构造与生物过程有关, 其形成时水深不超过数十米。富有机质沉积物中发现的树枝状流体包裹体进一步为叠锥构造的生物成因解释提供了证据(Buijs et al., 2004; McLoughlin et al., 2007; Maher, 2016)。Tugarova和Fedyaevsky(2014)发现Tschermakfjellet组发育的叠锥构造与沉积界面生物光合作用有关, 并将其解释为方解石或文石的生物化学沉淀过程。特别是Meng等(2017)最新对英国Wessex盆地Shales-with-Beef 组富有机质页岩中纤维状方解石脉研究发现, 叠锥构造与高有机碳含量和生物产气密切相关, 也进一步佐证了叠锥构造的生物成因说。

但也有专家认为, 叠锥构造并非生物成因, 或者受生物作用与其他沉积作用共同影响(Boyd and Ore, 1963)。如, Franks(1969)认为叠锥构造与碳酸盐岩中常发育的缝合线构造有关, 系压溶作用的产物。Gresley(1894)认为叠锥构造与横向放射状收缩应力有关。Sorby(1860)和Cole(1893)认为叠锥构造为扇形或锥形重结晶的结果, 是生物活动与沉积过程共同作用的结果。Maher(2016)认为叠锥构造除同沉积、生物作用有关, 还受胶结作用及成岩后期地层压力的影响。

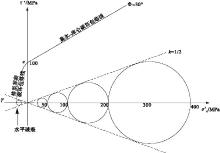

还有许多学者从叠锥构造内部矿物的角度分析, 认为不管初始影响机制如何, 叠锥构造表现为矿物结晶、溶解重结晶或者转化(主要为文石— 方解石转化)的结果(Tarr, 1922; Woodland, 1964; Kikuchi et al., 1997; Kowal-Linka, 2010; Maher, 2016); 或者从叠锥构造和柱状构造成因的关系推断, 认为两者是由大量方解石晶体快速生长导致的(Rukhin, 1953)。具体来说, Kolokoltsev(2002)认为叠锥构造形成与成岩期或后生作用时期沉积物转化的多种物理化学作用有关, 并总结出4种影响因素: (1)降压压力与溶解作用; (2)气体逃逸; (3)次生重结晶; (4)后生流体— 岩石交代蚀变。目前还有一种观点受到部分专家认同, 即认为叠锥构造与“ Beef structure” 共称“ Beef and Cone-in-cone” 构造, 其与流体渗流和流体超压密切相关, 并认为纤维状方解石是在一定深度之下的流体压力增加和温度升高条件下形成的。图 5中剪应力与正应力关系解释了叠锥构造的断裂成因机制:当超压增加, 代表应力状态的莫尔圆逐渐增大; 流体压力与负载压力相等时, 有效应力为0; 流体压力大于负载压力时, 垂向有效压力增大, 最终岩体断裂形成水平裂缝(Cobbold and Rodrigues, 2007; Cobbold et al., 2013)。Hooker和Cartwright(2016)基于叠锥构造与其寄主岩石物质成分一致而支持叠锥原生成因论, 即其是随方解石沉淀为锥状形态的。

| 图 5 叠锥构造形成的断裂模式解析(据Cobbold et al., 2013, 有修改)Fig.5 Mechanical explanation for origin of horizontal hydraulic fractures of cone-in-cone structures (modified from Cobbold et al., 2013) |

基于叠锥构造的不同成因解释, 由此派生的应用也不尽相同。因叠锥构造往往发育在显生宙某些特定的地层中, 因此其常被用于地层对比, 或者识别形态上和成因上类似于生物成因的非碳酸盐岩构造(Kolokoltsev, 2002)。Abalos和Elorza(2011)则将叠锥构造作为一种新的标志来识别深海沉积物中的古地震记录。叠锥构造还可作为流体渗流引起的同沉积断层的标志(Tribovillard et al., 2015, 2016), 以及指示一定埋深下高流体压力、高温度下构造带内应力的特征(Cobbold and Rodrigues, 2007; Cobbold et al., 2013)。此外, 沉积岩内发育的叠锥构造常被用来指示地层面(Selles-Martí nez, 1994), 并被进一步用来恢复沉积物— 水界面(Hatem et al., 2014, 2016)。最与众不同的解释为, 因其常出露于T-J界面(Greene et al., 2012)和P-T界面(Heindel et al., 2015)附近, 因此认为叠锥构造与海洋环境剧烈变化甚至生命大灭绝相关。

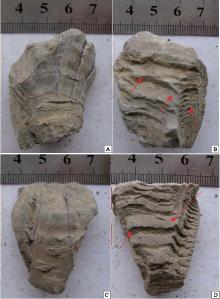

中国对叠锥构造的研究起步较晚且相关文献较少, 笔者近几年于新疆哈密侏罗系、准噶尔盆地东部侏罗系三间房组(图 6, 图 7)以及新疆托克逊凹陷侏罗系三工河组(图 8)3处露头新发现叠锥构造, 以新疆托克逊凹陷出露较完整。文中据3处露头及托克逊凹陷出露的叠锥构造的镜下观察, 对叠锥构造的形态学进行了进一步总结, 并结合文献调研初步探讨叠锥构造的成因。

3处叠锥构造具有以下特点: (1)均发育于侏罗系的辫状河道— 滨浅湖环境中, 未见Beef构造, 且叠锥构造发育的地层均很平, 几乎没有变形。以出露较完整的新疆托克逊凹陷三工河组为例, 三工河组底部为一套由灰绿色薄层泥岩、灰黑色薄层碳质泥岩、薄煤层、肉红色薄层中细砂岩组成的互层, 叠锥构造发育在透镜状泥晶灰岩外围并向外“ 生长” (图6-A)。(2)均具有“ 生长基底” (图6-C, 6-D), 相交地带过渡区域一般为粒级更小的纤维状方解石构成的小锥体, 向外部锥体逐渐增大, 且叠锥多呈套锥状, 规则且呈繁密簇状, 形态与叠层石类似。(3)出露地表的叠锥构造往往较易被发现, 因其成分多为碳酸盐岩或钙质泥岩, 较其围岩(多为页岩、泥岩、粉砂岩)抗风化能力强, 常呈透镜状突出地表、整体沿层面分布、生长方向与发育层系垂直, 或覆盖透镜状钙质结核外围、呈放射状、圆锥锥顶指向中心。

叠锥构造具有2种产出形态, 分别是单柱状叠锥构造和复叠锥构造。单柱状叠锥构造个体形态呈柱状, 同轴套叠圆锥顶角基本一致, 套锥大小基本一致, 或沿底部向顶部套锥略有增大。呈放射状的叠锥复合体多个叠锥共用同一个“ 生长” 锥底, 锥底的同轴套锥呈放射状“ 生长” , 单体叠锥大小相对差异较大。单个锥体多为厘米级。锥体与基底多垂直, 在5° ~15° 偏离角内波动, 而锥顶角范围较大, 在15° ~120° 之间(Kolokoltsev, 2002)。笔者在吐哈盆观察的叠锥构造锥顶角多集中在20° ~50° 之间, 准噶尔盆地东部地区为25° ~45° 。往往同一叠锥体内外两侧的形态差异较大(图 7)。锥体内侧面均有毫米级的肋骨形的棱和凹槽(图 7-B, 7-D), 凹槽轴向呈弧形收敛。且在较完整的锥体上这些棱和凹槽(grooves)横向上为环状, 纵向上呈逐级的阶梯状, 棱和凹槽在整个锥体都明显出现, 从锥顶到锥底面间隔变大, 越靠近顶部棱越细, 此外锥面上可见平行于锥轴的纵向细纹和垂直于锥轴的环形细纹(图 7-A, 7-C)。锥体与锥体之间边界往往填充泥质等陆源沉积物质, 尺寸较大的叠锥体手标本下可见锯齿状边界(图 6-F)。

由于内部锥状结构的特殊性, 使得叠锥构造的横纵剖面差异很大。纵切面上套锥相互叠置(图 8-A, 8-B, 8-E, 8-F)。与手标本下叠锥形态类似, 叠锥纵切面呈现锥体内部不同尺寸的纤维状方解石紧密堆积, 且不同尺寸的锥体相互叠置、紧密排列(图6-F)。微观下, 叠锥的张开角度较手标本范围更为集中, 多为35° ~55° , 可能与锥体与锥体之间相互叠置有关。同一锥体内纤维状方解石垂直基底生长, 具有强定向性, 消光角一致, 并未显示后期被改造的迹象, 规模微米级— 毫米级, 与叠锥体大小呈正相关。锥顶和锥体边缘区域一般不透光, 呈棕褐色、黑色, 被非钙质(黏土矿物、碳质、沥青、有机质、方解石微晶等)充填, 黏土矿物相对含量更高。无论锥体尺寸多大, 锥体边缘往往呈锯齿状(图 8-F), 锯齿状边缘尺寸与2个或多个锥体尺寸及其共生关系有关。横切面上叠锥形态多样, 整体呈瘤状、同心层状、花状、云朵状、阶梯状、乳头状、浑圆状和椭球状(图 8-C, 8-D), 又称同心瘤状构造, 与手标本(图6-E)对应。每一个大的瘤体都由更微小的瘤体构成, 并以黑色边界分割开, 边界多呈薄片状、圆形、椭圆形或不规则状。

综合新发现的3处露头特征和文献调研, 笔者初步认为叠锥构造为与生物(化学)作用有关的原生构造, 原因如下: (1)叠锥构造与其“ 生长基底” 相交地带过渡区域一般为粒级更小的纤维状方解石构成的小锥体, 向外部锥体逐渐增大; 且叠锥多呈套锥状, 规则而繁密簇状发育, 形态与叠层石类似。(2)叠锥构造只发育在有机质含量较高的海相和湖泊相, 该环境下生命活动旺盛。(3)现发现的叠锥构造矿物成分绝大多数为方解石, 其他矿物黄铁矿、天青石等均为钙质矿物转化形成的, 生物不仅可以提供钙质来源, 还能作为方解石沉淀的核心。(4)矿物转化成因不能解释叠锥构造的整体生长形态, 只能解释叠锥内部矿物纤维状结构的成因, 无法解释几乎所有的叠锥体均垂直于地层发育, 也无法明确解释大多数叠锥构造由纤维状方解石构成, 而极少存在其他矿物。(5)次生作用压力成因是依据海相页岩层发育的纤维状方解石脉得出的, 其无法解释叠锥构造只发育于沉积盆地, 更无法解释叠锥构造发育的时代性, 特别是集中于二叠纪末及侏罗纪早期。迄今为止, 叠锥构造的成因机制一直众说纷纭, 亦未明确指出叠锥形成机制与成岩流体演化的关系, 这可能是由于叠锥构造的复杂性和多重作用叠加所致。对叠锥构造的成因机制进行深层次研究, 尚需建立在对叠锥构造纤维状矿物生长习性研究、叠锥构造与其形成环境的关系及其发育层系的耦合关系之上。

1)叠锥构造仅是“ Beef” 构造中的一类, 应作为一种特殊的地质现象单独讨论, 即并不是所有具有纤维状矿物层状分布的构造均为叠锥构造。

2)叠锥构造的发育时代广泛, 特别是晚古生代— 中生代最为发育。值得关注的是, 二叠纪末— 三叠纪初以及三叠纪末— 侏罗纪初发育的叠锥构造占绝大多数, 虽然在一定程度上反映叠锥构造并非某个地质时期的专属, 但其形成与特定的地质历史时期密切相关, 有时代意义, 可用于地层对比。这也是将来研究的一个关键科学问题。

3)形成叠锥构造的环境较为广泛, 但属沉积成因毋庸置疑, 具体还要结合岩性、古生物、地球化学以及地球物理等标志来确定沉积环境。笔者认为简单地将叠锥构造作为湖泊相或海相任何一种沉积相的相标志都是不可取的。

4)叠锥构造成因仍是本世纪研究的重点。初步认为叠锥构造为与生物(化学)作用有关的原生构造。叠锥构造的形态学精细表征是研究基础, 因此需要进一步开展叠锥构造锥体内部晶体生长定向性研究、锥体与锥体之间叠置关系定量化表征、叠锥构造宏观和微观结合及内部和外部结合的几何学构型构建、叠锥构造与其生长基底之间边界精细刻画等方面的研究。对叠锥构造的成因机制进行深层次研究, 还需建立在叠锥构造纤维状矿物生长习性研究、叠锥构造与其形成环境的关系及其发育层系的耦合关系之上。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

|

| [42] |

|

| [43] |

|

| [44] |

|

| [45] |

|

| [46] |

|

| [47] |

|

| [48] |

|

| [49] |

|

| [50] |

|

| [51] |

|

| [52] |

|

| [53] |

|

| [54] |

|

| [55] |

|

| [56] |

|

| [57] |

|

| [58] |

|

| [59] |

|

| [60] |

|

| [61] |

|

| [62] |

|

| [63] |

|

| [64] |

|

| [65] |

|

| [66] |

|

| [67] |

|

| [68] |

|

| [69] |

|