作者简介 萧凌波,男,1982年生,讲师,博士,主要从事历史时期气候变化及其影响研究。E-mail: xlingbo1@163.com。

利用《清史 ·灾赈志》中的历史灾害信息,重建清代(公元 1644— 1911年)华北蝗灾、水灾和旱灾的逐年频次序列,并以核密度估计法刻画 3种灾害的空间分布,在此基础上展开时空对比分析。结果表明,蝗灾频次体现出一定的阶段性, 1640s— 1690s与 1800s— 1850s为 2个多发时段,空间上主要分布于冀鲁豫三省的平原地区及山西的汾河谷地。年际尺度上蝗灾与旱灾呈显著正相关,干旱对于蝗灾的触发作用较为明显,但极端干旱会在一定程度上抑制蝗灾的规模;水灾对于当年灾区的蝗情有显著抑制,但灾后由涝转旱的气候背景可能诱发大面积蝗灾。在空间上,蝗灾与水旱灾害多发区有良好的对应,但水旱灾害的不同影响机制以及蝗虫的迁飞特性,使得 3种灾害的极端多发区并不重合。蝗灾最集中的区域呈新月状分布于河北省西部,可能是蝗虫从孳生地(海河水系下游近水荒滩)迁飞于此,在太行山脉的阻隔之下形成。上述结论有助于推进对历史时期蝗灾发生机制的科学认识,以及指导气候变化背景之下的蝗灾防治工作。

Based on the information about historical disaster kept in the Qing History,annual frequency series of locust plague,flood and drought in North China during the Qing dynasty(1644-191

蝗灾(主要是飞蝗)自古以来就与水灾、旱灾并称为中国三大自然灾害。明代科学家徐光启在其《除蝗疏》中指出: “ 凶饥之因有三: 曰水, 曰旱, 曰蝗” 。对历史时期蝗灾时空分布特征及其发生规律进行重建, 对于当前及未来防灾减灾工作具有重要的参考价值(章义和, 2008; 李钢, 2014)。根据赵艳萍(2005)、李钢(2014)等人的梳理, 中国历史时期蝗灾的研究工作起步于20世纪上半叶, 发展于50— 70年代, 80年代至今则进一步活跃, 吸引了来自环境演变、历史气候、灾害史等不同学科背景的大量研究者参与, 产生了多方面的成果, 如全国及区域尺度上的蝗灾空间分布、千年/断代尺度上的蝗灾序列重建、蝗灾发生的自然/人文因素、历史蝗灾史料收集整理等。

在上述研究方向之中, 历史时期的蝗灾与气候要素(如温度、降水)、特别是与水旱灾害之间的关系, 受到了研究者的特殊关注(李钢等, 2010, 2017)。一方面, 东亚飞蝗(分布于中国东部季风区, 是历史时期引发蝗灾的主力)的生活习性(孳生与迁飞)与气候环境之间存在密切的关联(马世骏等, 1965); 另一方面, 历史气候变化及其影响研究的蓬勃兴起, 也有利于研究者将历史蝗灾的孕育和爆发置于气候变化的背景之下进行考量。过去10余年间, 这方面的研究进展很快, 产生了一些有国际影响力的学术成果(Stige et al., 2007; Tian et al., 2011)。

就资料来源而言, 长时间尺度(例如过去千年)上重建的历史蝗灾序列需要交替使用各类史料(包括正史、方志等)(Stige et al., 2007), 其难以避免的问题是不同时代之间蝗灾史料的记载详略与统计口径的差异, 这会对判断蝗灾变化趋势带来很大困难。过去500年间地方志资料的极大丰富使得许多断代尺度的研究集中在明清以来或清代, 重建序列的资料源也多以地方志为基础, 特别是以地方志为主要历史信息来源的整编资料集, 例如20世纪70年代各地组织编纂的近500年旱涝史料(张学珍等, 2007)、以及张德二主编的《中国三千年气象记录总集》(孔冬艳等, 2017)。对于保存了丰富的官方档案(如涉及受灾区域、受灾程度以及赈济措施的上谕、奏折)的清朝来说, 档案资料的引入有利于进一步提升重建序列的准确性, 而目前对清代档案的利用尚不够充分。

研究方法和技术手段方面, 当前比较通行的做法是利用重建的蝗灾频次序列与现有的历史气候变化序列(如温度、降水)进行比对, 其中比较关键的是对于蝗灾频次的量化指标选取, 及序列的时空分辨率问题。受资料所限, 对历史早期的蝗灾量化多直接数次数(游修龄, 2003), 这就难免损失了蝗灾的影响范围信息; 基于方志资料的明清断代研究多可以将空间分辨率精确到县, 时间上精确到年, 这样某年蝗灾的严重程度就可以当年受灾县数进行衡量。另一个技术性问题是重建的蝗灾频次序列与用来比对的历史气候序列常常难以精确匹配, 无论时间还是空间尺度。例如张学珍等(2007)研究山东蝗灾与温度的关系时, 蝗灾序列分辨率为1年, 而温度序列分辨率为10年; Stige等(2007)重建中国东部过去千年蝗灾序列, 用来对比的降水序列利用的是青藏高原北缘树轮年表, 2个大区气候变化特点差异很大; 李钢等(2015a)对比河南的蝗灾与旱涝年份时, 使用的是整个黄淮海平原的旱涝年表。如果在重建历史蝗灾序列的同时, 参考其时空范围及分辨率, 选取或独立重建相应的气候、灾害序列, 对于提升序列比对精度和结论可靠性, 是很有帮助的。

也正是由于上述资料、方法上的差异, 导致当前对于历史时期蝗灾与气候之间关系的科学认识存在较多不确定性。例如气候与温度的关系, Stige等(2007)认为历史上蝗灾多发于冷期, 而邹逸麟(1997)、张学珍等(2007)则认为寒冷气候对蝗卵越冬不利, 相对温暖的气候, 特别是前一年的暖冬, 是次年蝗灾爆发的必要条件; Tian等(2011)和李钢(2014)则并未找到蝗灾与温度之间的显著统计关系。除了如李钢(2014)指出, 蝗虫的生活习性对温度因子的响应并不如一般认为的那样敏感, 历史温度变化序列的精度与蝗灾序列的时空匹配度等也会影响到不同研究者的结论。

相比于温度, 蝗灾与降水的关系学界共识更多, 例如大家普遍认为历史时期的蝗灾与降水存在负相关关系, 即干旱气候会促进蝗灾爆发, 而湿润气候则对蝗灾具有抑制作用(张学珍等, 2007; Tian et al., 2011; 李钢等, 2015a, 2015b; 孔冬艳等, 2017)。尽管如此, 对比现代东亚飞蝗生活习性和蝗灾发生规律的研究成果(马世骏等, 1965), 上述基于历史灾害统计得到的规律还有其不尽完善、甚至略嫌粗糙之处, 例如干旱与蝗灾的正相关关系是否是线性的(即旱灾越重、蝗灾越重), 以至后者可以作为前者的代用指标(李钢, 2014); 水灾对蝗灾的抑制作用是否一以贯之; 在不同的时空尺度下蝗灾与水旱灾害的关系是否存在差异等。对这些问题的解答, 有利于进一步认识历史时期蝗灾发生的时空规律, 并更好地服务于以古鉴今、放眼未来的根本目的。

作者拟以《清史· 灾赈志》为主要历史信息源, 提取清代华北地区蝗灾、水灾、旱灾相关记录, 重建3种灾害的逐年频次序列, 并识别灾害多发区, 据此对蝗灾与水旱灾害的时空关系进行分析, 归纳重大蝗灾事件的水旱灾害背景, 以期加深对历史时期蝗灾发生机制的理解, 为当前及未来气候变化背景之下的防灾工作提供参考。

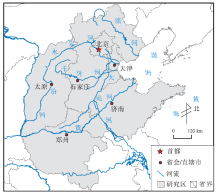

文中研究区为清代的华北, 在地域范围上以现代河北、山西、山东和河南4省及北京、天津2市政区边界为限(图 1)。其在清代主要包含直隶、山西、山东、河南4省辖区, 行政区划虽与现代存在一定差异, 但大部分县级政区的治所、辖境的变幅不大。

研究区地处海河、黄河中下游, 境内包含黄土高原、燕山— 太行山脉、华北平原、山东丘陵等多个地貌单元, 气候上主要位于暖温带季风区, 受东亚季风气候影响大, 水旱灾害多发(丁一汇, 2013); 同时, 这里也是历史上中国境内最重要的蝗灾分布区之一, 主要蝗虫种类为东亚飞蝗(马世骏等, 1965)。

文中使用的历史灾害数据包括旱灾、水灾和蝗灾3类, 均来自《清史· 灾赈志》及同时编纂的清代历朝《灾赈资料长编》。《清史· 灾赈志》属于2002年启动、将于近期收官的国家清史纂修工程中的“ 典志” 之一(马大正, 2009), 按时间顺序对清代自然灾害的总体面貌、演变过程及其对社会的影响进行了呈现, 现已完成审校工作, 待《清史》各卷汇齐后一起出版。《灾赈志》根据受灾程度, 对逐年受灾地区分灾种进行了整理和概述, 这是文中灾害信息提取工作的基础。《灾赈资料长编》①则为编纂《灾赈志》过程中从史料中提取的逐年灾害和荒政记录汇编, 特点为涵盖了多源数据(档案、方志、私人文献), 特别是大量收录了档案中官员上报朝廷的灾情汇总及朝廷蠲赈措施所涉及的受灾地点信息。

文中对历史灾害信息的处理立足于《灾赈志》, 空间统计单元为县级政区(包括县、州和厅), 时间统计单元为年。以蝗灾为例, 对于带有确切时间、空间信息的记录, 如“ (顺治四年, 直隶)柏乡飞蝗自西南入境, 城外方圆四十余里, 蝗虫遍地, 约有尺厚” , 直接提取; 对于概述性文字, 如“ (道光四年)山东、直隶共有20余州县, 或蝗蝻害稼, 或飞蝗压境” , 其省略的地点, 则依据《长编》中的原始记录进行补充(具体为直隶霸州、山东茌平等26州县)。对于原始文献中的年号纪年, 直接转换为公历纪年, 考虑到3种灾害基本发生在作物生长季(春、夏和秋), 2种纪年方式在年末及年初不完全重叠造成的误差可忽略。同时根据《清代政区沿革综表》(牛平汉, 1990), 提取清代县治对应的今地名信息, 并录入经纬度坐标, 用于空间成图。

文中对历史灾害频次的量化指标, 考虑到上述整理得到的历史灾害数据特点, 采用近年同类研究中常见的“ 县次” (张琨佳等, 2014; 孔冬艳等, 2017), 其定义是1年1县遭受水(旱、蝗)灾1次, 即为1县次。如前所述, 相比于直接以蝗灾次数为频次指标的做法, “ 县次” 综合考虑了时空2个维度, 某一年份灾情轻重可用受灾县次的多寡进行衡量, 有利于时序分析。同时, 文中使用的历史灾害信息主要来自于清代地方志和官方档案, 其原始记载的基本时空单元也是“ 年” 和“ 县” , 特别是官方档案, 每年地方官员上报的受灾信息都会在年末进行汇总, 某一县当年是否成灾, 只取决于某一灾种造成的损失是否超过了一定的收成分数(清代一般以减产50%作为成灾标准), 而不会对当年的多次受灾过程进行重复统计, 这就保证了绝大部分记载是以一个相近的标准提取出来的。

最终从原始文献中提取清代(公元1644— 1911年)华北境内发生的蝗灾、水灾和旱灾总计9403县次(其中蝗灾1372县次、水灾4601县次、旱灾3430县次), 据此建立逐年历史灾害频次序列。在分析蝗灾频次序列与水旱灾害频次序列之间的关系时, 主要使用Pearson相关分析法, 判断彼此间的相关关系是否显著, 以及相关程度高低。

为便于进一步的序列比对分析, 文中对灾年、大灾年和极端灾害事件进行了定义, 以蝗灾为例, 将单年蝗灾频次不小于5县次(序列均值取整数)的年份定义为1个蝗灾年, 不小于20县次(序列均值与1倍序列标准差之和取整)为1个“ 大蝗” 年, 定义单独或连续出现的大蝗年为1场极端蝗灾。参照这一标准, 分别定义水灾频次不小于17县次、旱灾频次不小于13县次为1个水灾、旱灾年; 水灾频次不小于45县次、旱灾频次不小于42县次为1个大水、大旱年。

以空间分析中常用的核密度估计法来对清代华北地区的蝗灾、水灾和旱灾多发区进行刻画。该方法将历史灾害发生地由面要素(县域)抽象为点要素(县治), 这样灾害多发区便可以视为在一定时空范围内点的高度集聚。以特定要素点的位置为中心, 将该点的属性分布在指定阈值范围内(半径为h 的圆), 在中心位置处密度最大, 随距离衰减, 到极限距离处密度为0, 网格中心x处的核密度即为窗口范围内的密度之和(王法辉, 2009):

式中: K(· )为核密度方程, n为阈值范围内的点数, d为数据的维数, x-xi为估计点x到样本xi处的距离。

利用ArcGIS 10.2软件中的核密度分析组件, 绘制3类自然灾害的核密度分布图, 并参考分位数分类法原则, 按核密度值的出现区间进行分级: 首先将图中所有像元按核密度值从小到大排列, 然后取前50%为第1级, 后50%则按照20%、15%、10%和5%的比例进行划分, 共分为5级。整个数列的分布特点是值越小、出现概率越高, 因此最后一级(第5级)代表了出现概率占5%的高值区, 即灾害发生频率最高的极端多发区, 其他各级依次递减。进一步定义第4、第5两级(合计占比15%)区域为灾害的一般多发区。在此基础上, 对不同种类灾害的空间分布特征及其关联进行分析。

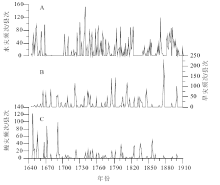

重建的清代华北地区水、旱、蝗灾频次序列如图 2所示。清代华北范围内发生蝗灾1372县次, 平均每年5.1县次; 同时, 发生水灾4601县次(年均17.2县次), 旱灾3430县次(年均12.8县次)。尽管还比不上水旱灾害, 但相比于冷害、瘟疫、地震等其他灾害形式, 蝗灾在频度和烈度上都远远超出, 反映出史籍将水、旱、蝗并列为三大自然灾害有其现实依据。清代华北蝗灾频次的变化没有明显的趋势性, 但可以识别出几个蝗灾多发时段, 17世纪后期(1640s— 1690s)和19世纪早中期(1800s— 1850s)分别爆发蝗灾632和394县次, 年均11.3和6.8县次; 整个18世纪和晚清的1860s— 1900s是蝗灾相对少发时期(图 2-C)。这一时间分布特征, 与京津冀、河南等地的历史蝗灾重建结果可以相互参照(李钢等, 2015a, 2017)。

| 图 2 清代华北蝗灾与水旱灾害逐年频次序列Fig.2 Annual frequency series of locust plague, flood and drought in North China during the Qing Dynasty |

将水、旱灾频次序列与蝗灾做线性相关分析, 在年代际尺度上均未发现显著的相关关系; 在年际尺度上, 水灾与蝗灾呈负相关, 但没有通过显著性检验, 而旱灾与蝗灾之间的Pearson相关系数为0.13(显著性水平0.05)。这一结果可以在一定程度上支持前人的结论(旱灾对蝗灾有正向影响, 而水灾反之); 但相关程度不高反映出水旱灾害与蝗灾之间的联系可能较为复杂, 需要结合具体的蝗灾事件进行更深入的分析。

根据前述灾年判定标准, 清代华北一共出现了60个蝗灾年(频次≥ 5县次), 这其中, 有16个年份水灾频次高于序列均值(≥ 17县次), 而有27个年份旱灾频次高于序列均值(≥ 13县次), 同样反映出蝗灾与旱灾的联系更为紧密。考虑到覆盖的地域范围较大, 同一年份蝗灾与水旱灾的灾区不一定重合, 进一步在序列中识别出22个大蝗年(≥ 20县次), 并合并为13次极端蝗灾事件, 逐一对蝗灾事件之前和同期的水旱灾害背景进行对比(表 1)。

| 表 1 清代华北极端蝗灾事件的水旱灾害背景 Table1 Disaster(flood/drought)background of extreme locust plagues in North China during the Qing Dynasty |

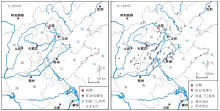

极端蝗灾事件与旱灾的对应关系更为显著, 有9次极端蝗灾事件(占总数69.2%)当年有程度轻重不等的旱灾发生, 此外还有2次(1667年和1672年)蝗灾事件当年虽无严重旱灾, 气候背景也偏干旱(之前发生过旱灾); 而只有1次(1647— 1650)发生的同时伴随水灾。将灾情最严重的1647— 1648年蝗灾和水灾灾区进行空间对比, 可见1647年的蝗灾灾区主要分布在山西、河北及河南部分地区, 而水灾主要分布在山东境内, 两者并不重合(图 3-A); 1648年水灾灾区向北扩展, 蝗灾灾区随之退缩, 呈现明显的此消彼长态势(图 3-B)。清代华北最为严重的20个水灾年份中, 总计只出现蝗灾48县次, 平均2.4县次, 大大低于序列平均。可见, 极端蝗灾事件的出现, 与当年的干旱气候密不可分; 反之, 大范围的水灾对于当年灾区的蝗灾则有抑制作用。

| 图 3 1647— 1648年华北蝗灾与水灾的空间分布Fig.3 Spatial distribution of locust plague and flood in North China in 1647-1648 AD |

根据现代对东亚飞蝗的生活习性研究(马世骏等, 1965), 其孳生基地多分布于近水低洼地带, 特别是那些河、湖沿岸、滨海滩地及抛荒地, 是其理想的栖息场所。如当地遭受严重干旱, 导致水位下降, 滩地大量裸露, 便有利于虫卵的孵化; 同时干旱也导致原栖息地植被破坏, 减少蝗虫食物来源, 迫使其向外迁飞, 形成大面积的蝗灾。反之, 高强度的降水对于蝗虫种群本身即具有显著的机械杀伤作用, 同时河湖水位上涨也会淹没部分产卵区, 减少蝗虫孵化, 对于蝗虫孳生和迁飞均有不利影响。这可以从机理上解释清代华北极端蝗灾事件多发于旱灾背景之下, 也与前文提到的基于历史蝗灾的研究观点一致(张学珍等, 2007; Tian et al., 2011; 李钢, 2014)。

但与前人观点不尽一致的是, 蝗灾与旱灾的对应关系并不显示为简单的线性相关, 即干旱程度越高、蝗灾灾情越重。尽管清代华北最为严重的20个旱灾年份共计出现了201县次蝗灾, 高于序列平均, 但并非每次极端旱灾背景下都会出现蝗灾(有11个年份蝗灾县次低于5, 有6年没有出现蝗灾)。特别是清代华北最为严重的一场旱灾(即光绪初年, 1876— 1878年3年间总计有466县次受旱)中, 蝗灾只是零星出现(共受灾8县次), 并未呈现爆发之势; 此外如1785— 1786年(211县次受旱)、1812— 1813年(215县次)、1899— 1900年(150县次)等典型极端旱灾事件中, 尽管都出现了一定程度的蝗灾, 但影响范围也都比较有限, 并未触发极端蝗灾事件。这一现象除了可能与当时社会的防治措施得力有关, 也可以由马世骏等(1965)关于降水对东亚飞蝗分布影响的实验结果进行一定程度的机理解释: “ 初孵化的幼蝻不能在低于35%相对湿度中发育, 过干的土表不适于飞蝗产卵, 已产在土内的蝗卵如无适量的水分供给也不能正常发育。” 换言之, 大范围、长时间的极端干旱, 对于蝗灾同样可能产生抑制作用。

在表 1所列13次极端蝗灾事件中, 有5次(1655— 1656年、1752年、1802年、1824— 1825年和1856— 1857年)的气候背景值得特别关注, 其共同点是蝗灾发生当年的旱灾严重程度有限(均未达到极端旱灾事件标准, 甚至无旱灾发生), 而在发生之前的1年都发生过较为严重的水灾, 同时水灾与蝗灾灾区有着很高的重合度。如1654年水灾灾区集中在河北平原与冀鲁豫交界一带(图 4-A), 水灾平息之后, 次年这一区域内即爆发大规模的蝗灾, 而当年旱灾主要发生在山西境内, 与蝗灾灾区并不重合(图 4-B); 这反映出蝗灾的发生与前1年的水灾有着更为密切的联系。考虑到东亚飞蝗孳生地的“ 亲水” 特性, 前1年水灾淹没的大量耕地, 冬春季节洪水退去之后便形成大面积的荒滩草地, 适于东亚飞蝗孳生, 如当年气候偏旱, 便可能导致蝗虫种群爆发并迁飞, 从而形成蝗灾。

| 图 4 1654年水灾与1655年旱灾、蝗灾灾区对比Fig.4 Comparison between the stricken area of flood in 1654 AD and drought & locust plague in 1655 AD |

对于水旱交替背景之下可能发生严重蝗灾, 中国古人早有认识, 如清人陈崇砥《治蝗书》中说: “ 蝗乃旱虫, 故飞蝗之患多在旱年, 殊不知其萌孽则多由于水, 水继以旱, 其患成矣。” 由此在蝗灾预防和治理工作中, 亦特别注意水灾之后形成的近水荒滩, 如咸丰六年(1856年)山东巡抚崇恩奏称: “ (山)东省上年黄水为灾, 浸淹甚广, 鱼虾遗子所在皆有。交春后, 臣恐遗子化为蝻孽, 节经严檄各州县督率乡民实力搜挖, 而地方辽阔, 水灾遍野, 搜不胜搜, 遂有遗孽未尽之处。” 尽管对于蝗虫的发生途径认识不够科学(视蝗虫为“ 鱼虾遗子” 所化), 但在长期实践中形成的治蝗措施则有其实效。

综上, 尽管蝗灾的发生, 特别是极端蝗灾事件往往由同期的干旱气候所触发, 但蝗灾与旱灾之间的关系并非线性, 蝗灾的严重程度不一定随着干旱程度的加剧而上升, 相反极端旱灾可能对蝗灾构成一定程度上的抑制; 同时, 气候由涝转旱的背景之下可能诱发严重蝗灾, 即使当年并无特别严重的旱灾。这种复杂的关系, 可能在一定程度上影响以历史蝗灾为干旱代用指标来重建同期降水(干湿)情况的结果准确性(李并成, 1996; 李钢等, 2004)。

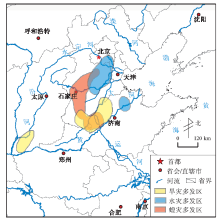

清代华北蝗灾与水旱灾害核密度分布如图 5所示, 如前所述, 图中将灾害频次的核密度值从小到大排列之后, 按区间分为5级, 最高一级包含了占总数5%的高值, 代表灾害最为多发的区域(以下各级分别占比10%、15%、20%和50%)。

| 图 5 清代华北蝗灾、水灾与旱灾核密度分布Fig.5 Kernel density distribution of locust plague, flood and drought in North China during the Qing Dynasty |

清代最为显著的蝗灾多发区(图上表示的第4级和第5级区域, 合计占比15%)分布在河北中部、南部, 并与山东西北部的多发区连成一片, 这一区域大致包括永定河、子牙河、漳卫河(南运河)等海河水系, 以及黄河下游(1855年铜瓦厢黄河改道之前这一区域内主要有大清河、徒骇河等水系)的冲积平原, 此外还有几个较小的多发区分布在河北东北部的滦河下游、山西南部的汾河谷地, 以及河南中部、北部一带(图 5-A)。

将蝗灾多发区与水旱灾害多发区进行比对, 可以看到覆盖冀鲁豫三省的最为广阔的一片蝗灾多发区, 在空间范围上与水、旱灾害多发区均有很好的对应, 其北部为水灾多发区, 南部则与旱灾多发区重合, 其中如冀鲁豫交界和鲁西北, 既是水灾多发区, 同时也是旱灾多发区。其他几块零星的蝗灾多发区, 如汾河谷地、河南中北部地区, 与旱灾多发区的空间对应关系更为紧密一些。

总体而言, 清代华北水旱灾害多发区均有较高的蝗灾风险, 但水灾与旱灾对于蝗灾孕育和爆发的影响机制存在差异。华北境内水灾多发区集中在主要河流(海河、黄河)的下游, 地势平坦、低洼, 而东亚飞蝗的生境选择有很强的“ 亲水性” , 其主要发生基地可以分为滨湖、沿海、河泛和内涝4类(马世骏等, 1965), 均属于水灾多发区。在研究区范围内, 白洋淀等湖泊周边的滨湖滩地(因季节性受水而难以开垦)、渤海湾西岸的沿海滩地(由于土壤含盐量大而长期抛荒)、海河— 黄河水系主要河流的河漫滩及因河泛造成的荒滩、水灾多发区域的积水洼地(如冀中一带长期内涝的“ 文安洼” )周边, 都可成为蝗虫孳生的温床。但另一方面, 过多的水分也会抑制蝗虫发育、限制种群规模, 只有当飞蝗从孳生地迁出、大规模侵入人类领地(危害农作物)时, 才会爆发蝗灾, 因此如果把蝗灾与水灾的5级极端多发区(占比5%)进行叠加, 就可以发现水灾最为集中的冀中(海河水系下游)和鲁西北(黄河— 大清河下游), 与蝗灾极端多发区只有少量重合(图 6)。

| 图 6 清代华北蝗灾、水灾、旱灾极端多发区对比Fig.6 Comparison among the areas with the highest risk of locust, flood and drought in North China during the Qing Dynasty |

如前文所述, 干旱气候背景有利于蝗卵孵化、并提供了蝗虫从孳生地迁飞出境的动力(种群超载、食物不足), 位于孳生地周边的旱灾灾区便成为飞蝗最初的落脚点和重灾区, 这可以解释旱灾与蝗灾多发区具有良好的空间对应关系。但飞蝗的迁飞特性, 使其不会将活动范围仅限于旱灾灾区, 从图 6来看, 蝗灾极端多发区也只在其南部与旱灾极端多发区重合。

如图 5、图 6所示, 蝗灾的极端多发区在河北省西部形成一新月状分布带(由现代的北京以南经保定、石家庄延伸至邢台一带), 其弧形边缘与太行山东麓良好契合。这反映出蝗灾的分布还可能受到地形、海拔因素的制约。从图 5可见, 华北境内的蝗灾主要分布在冀鲁豫三省平原及汾河谷地, 黄土高原、太行— 燕山山区、豫西山地、山东丘陵等区域内都没有蝗灾的集中分布。山地丘陵一方面对蝗虫迁飞具有屏障作用, 地形与海拔差异带来的温度、降水、光照等条件的变化, 也能对蝗虫分布产生显著影响(马世骏等, 1965)。来自东面海河水系冲积泛滥平原(东亚飞蝗重要孳生地)的蝗群迁飞路线为高峻的太行山脉所阻断, 从而集中于山麓地带, 形成了这一新月状的蝗灾极端多发区。

文中以《清史· 灾赈志》及清代历朝《灾赈资料长编》为主要历史灾害信息源, 提取清代华北蝗灾、水灾和旱灾相关记录, 建立逐年历史灾害频次序列, 并以核密度估计法刻画蝗灾、水灾和旱灾多发区, 在此基础上探讨蝗灾的时空分布特征, 及其与水旱灾害的时空关系。得出主要结论如下:

1)清代华北蝗灾频次变化没有显著趋势性, 17世纪后期(1640s— 1690s)和19世纪早中期(1800s— 1850s)是蝗灾较为集中的时段, 而整个18世纪和清末的1860s— 1900s蝗灾相对少发。

2)在年际尺度上, 旱灾与蝗灾之间的Pearson相关系数为0.13(显著性水平0.05), 总计13次极端蝗灾事件有9次当年有程度轻重不等的旱灾发生, 反映干旱对于蝗灾的触发作用较为明显。但蝗灾与旱灾并非简单的线性相关, 大范围、长时间的极端干旱, 对于蝗灾也可能产生抑制作用, 反映在最严重的几次旱灾事件中蝗灾规模均比较有限。

3)年际尺度上的水灾与蝗灾频次相关性不显著, 极端水灾事件对于当年灾区的蝗情有显著抑制作用, 但有5次极端蝗灾事件(1655— 1656年、1752年、1802年、1824— 1825年和1856— 1857年)灾区与前1年的水灾灾区高度重合, 结合东亚飞蝗生活习性分析, 由涝转旱的气候背景可能为其提供适宜生境和迁飞动力, 从而引发大面积蝗灾。

4)受地形与海拔限制, 蝗灾主要分布于冀鲁豫3省的平原地区及山西的汾河谷地, 其多发区则与水、旱灾害的多发区均有很好的对应。海河— 黄河水系下游众多河流的反复泛滥与长期积涝造就大面积近水荒滩, 提供了蝗虫孳生的温床; 旱涝交替的气候背景, 又促进了蝗虫迁飞。由此在冀中平原(水灾极端多发区)与太行山脉(地形屏障)之间, 形成1条南北走向的新月状蝗灾极端多发区。

历史时期蝗灾的时空分布与环境因子、特别是降水的关系, 历来受到研究者的重视, 并已取得许多成果, 但由于受到资料和方法等方面的限制, 目前研究的不确定性还较多, 已经形成共识的结论也有不完善之处。文中重建水、旱和蝗3种灾害时空分布所使用数据的同源性, 保证了结果具有较高的时空精度, 且能在相对一致的标准下进行时空比对, 有利于识别一些更为具体的规律(如旱灾与蝗灾关系的非线性特征和由涝转旱气候背景下蝗灾的高风险性)。这一工作对于丰富历史蝗灾研究的数据来源和技术手段、推进对蝗灾发生机制的科学认识、指导未来气候变化背景之下的蝗灾防治工作, 都不无益处。

当然, 蝗灾的发生机制是十分复杂的, 受到自然、人文各方面因素的共同制约, 文中只是重点讨论了其中的一个方面, 可供深入探讨之处甚多。例如蝗灾与温度变化之间的关系, 由于其间不确定性因素仍然较多, 文中并未涉及, 未来可以结合高分辨率气温重建序列作进一步的分析。此外, 蝗灾还是一个受人文社会因素影响较为显著的灾种, 王建革(2000)讨论过清代华北蝗灾与社会控制之间的联系, 认为蝗灾的监控“ 不但与政府的管理程度密切相关, 甚至都与治乱周期有关系” 。结合文中结果来看, 这一论断可以在一定程度上解释蝗灾频次的阶段性变化, 如清初(17世纪后期)的蝗灾大爆发, 在很大程度上是明末大旱、大蝗与社会崩溃的“ 后遗症” (李钢, 2014), 而19世纪早中期的蝗灾频次重新上升, 也与18世纪清代鼎盛期建立的一套蝗灾防治措施遭到破坏有关; 但在解释清末(19世纪晚期至20世纪初)蝗灾频次的相对低落时, 又会遇到一定的困难, 还需要加入其他因素(可能与这是一个水灾多发期有关)。如何把自然因素与人文因素结合起来, 并进一步讨论在不同的时空背景下其各自扮演了什么样的角色, 也会是一个值得深入的研究方向。

作者声明没有竞争性利益冲突.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|