第一作者简介 杨奇,男,1997年生,硕士研究生,第四纪地质学专业。E-mail: yangqi7507@163.com。

四川省文物考古研究院2020年对掩埋坑周边区域展开了考古勘探,发现在靠近三星堆土台的南侧,存在有建造在二级阶地之上的壕沟,其古水流自西北流向东南沟通马牧河河曲段,壕沟沉积物主要形成时代推测为三星堆文化的第3期—第4期。通过对壕沟剖面样品进行薄片鉴定、扫描电镜观测和粒度分析研究,发现该壕沟主体由近源搬运的河流相沉积物组成,仅在个别地层富集陶片等遗物,壕沟以自然沉积为主,未发现大规模的人为倾填活动。生土及不同阶段的壕沟沉积物中岩屑等成分没有显著差异,表明自晚更新世以来,发源于龙门山构造带的湔江及其支流马牧河没有发生过明显的改道作用。壕沟至少经历了3次“挖沟—充填”的过程: 第1阶段沉积物主要为黏土及粉砂,水动力较弱,沉积环境比较稳定,古人活动频繁; 第2阶段沉积物主要为中粗砂,水动力较强,此时可能洪水频发,可见沟岸被明显切割并有大面积分布的越岸砂质沉积; 第3阶段沉积物水动力波动显著,后期逐渐稳定,古人重新回到壕沟区域。壕沟形态存在有多阶段人为修筑的痕迹,体现了古人对气候变化及自然作用的应对能力。

About the first author YANG Qi,born in 1997,a postgraduate student,majors in Quaternary geology. E-mail: yangqi7507@163.com.

In 2020,the Sichuan Provincial Institute of Cultural Relics and Archaeology carried out archaeological exploration in the surrounding area of the burial pits. On the southern side of the Sanxingdui platform,there are trenches built on the second terrace. Paleocurrent flows from the northwest to the southeast to connect the Mamu River meandering section. The main age of trench sediments is speculated to be the third and fourth stages of the Sanxingdui culture. Through thin-section identification,scanning electron microscopy observation,and particle size analysis of the trench profile samples,it was found that the main part of the trench was composed of near-source fluvial sediments,and only pottery pieces and other relics were enriched in individual strata. The trench was dominated by natural deposition,and no large-scale anthropogenic dumping activities were found. There is no significant difference in the composition of rock debris and other components in the raw soil and trench sediments of different stages,indicating that the Jianjiang River originating in the Longmenshan tectonic belt and its tributary Mamu River have not undergone significant diversion since the late Pleistocene. The trenches experienced at least three ‘trenching-filling' processes. In the first stage,the sediments are mainly clay and silt,with weak hydrodynamic force,a stable sedimentary environment,and frequent activities of the ancients. The sediments in the second stage are mainly medium to coarse-grained sand with strong hydrodynamic force and there may be frequent floods at this time. It can be seen that the ditch banks are cut and a large area of sandy sediment is distributed across the banks. In the third stage,the hydrodynamic fluctuation of sediments was obvious and gradually stabilized in the later stage. The ancients returned to the trench area. There are traces of multi-stage man-made construction in the form of trenches,reflecting the ancients' ability to cope with climate change and natural effects.

三星堆遗址作为先秦时期长江流域最大的中心聚落, 是研究古人活动的绝佳“标本” (高大伦和郭明, 2016)。经过多年考古研究, 在遗址区东城墙、月亮湾、三星堆土台等周边发现了数条壕沟的存在(孙华, 2017)。对古人而言, 建造壕沟是聚落的重大工程, 但三星堆壕沟主要承担何种功能, 目前尚未有一致的认识(赵亚峰, 2014; 孙华, 2017)。一般认为, 壕沟常具有防洪、水运、灌溉、御敌等功能, 确定古人修建壕沟的目的及利用情况对于认识古人活动及社会演变具有重要意义(任昳霏, 2010)。苏永军等(2007)利用高密度电阻率法初步确定三星堆壕沟的范围及走向, 对壕沟的结构和功能进行了研究。郭伟民(2007)通过对城头山壕沟进行发掘和解剖来反映其聚落的变迁过程。近年来, 不同学者通过土壤微形态、植硅体等方法来反映壕沟的变化过程, 如张海等(2016)重建了河南禹州瓦店遗址龙山文化壕沟利用过程, 宿凯(2017)、宿凯等(2020)恢复了凌家滩遗址外壕沟的土地利用变化, 柏哲人(2019)识别了丁公遗址壕沟沉积的阶段和功能, 饶宗岳等(2022)重建了焦家遗址壕沟的“兴建—使用—废弃” 的完整过程。此外, 还有众多学者对宝墩、金沙、李家沟、关洲等遗址区的地层沉积物进行粒度、矿物形态等分析, 据此来反映其沉积环境演化的过程(Jia et al., 2017; 徐佳佳, 2017; 张俊娜等, 2018; Huang et al., 2020; 冷勇辉等, 2020; 朱诚等, 2021), 但对三星堆的壕沟沉积演化研究较为少见。

2020年, 四川省文物考古研究院围绕新发现的掩埋坑周边进行了详细勘探, 而后对三星堆土台南侧壕沟开展了系统的田野发掘工作(谢振斌等, 2021)。在此基础上, 笔者对发掘的三星堆壕沟剖面进行了详细的野外考察, 并通过薄片鉴定、扫描电镜、粒度等沉积学方法对壕沟沉积物展开深入的研究, 分析壕沟沉积物的沉积特征和阶段, 初步讨论壕沟的沉积过程及其与人类活动的关系。

三星堆遗址位于四川省广汉市区西北南兴镇和三星镇, 南距省会成都40 km, 地理坐标为东经104° 11'58″、北纬30° 59'38″, 总面积达12 km2(孙华, 2017)。遗址的核心区面积约3.6 km2, 为古蜀国都城遗址, 其文化堆积距今约4800—2600年, 在时间跨度上可分为1至4期, 各时期均有丰富的文化遗存, 其中三星堆第3期文化约3600—3200 a BP, 第4期文化约3200—2600 a BP(高大伦和郭明, 2016)。2021年, 新发掘的掩埋坑出土了数千件珍贵文物, 再次引发国内外的广泛关注(许丹阳, 2021)。

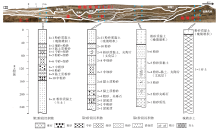

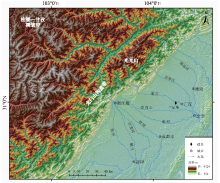

遗址区处于成都平原沱江支流的湔江(鸭子河)南岸, 马牧河贯穿遗址区, 文化遗存主要分布在鸭子河南岸二级阶地和马牧河两侧二级阶地上(图1; 图2-A)(张跃辉等, 2005)。由于成都平原地势平坦、降水丰富、水网稠密, 因此河道迁徙频繁(梁斌等, 2014; 黄明等, 2017)。鸭子河与马牧河同属湔江水系, 现代马牧河是古河道演化而形成的新河道, 古代马牧河河床宽度在0.5~1.0 km以上(张跃辉等, 2005)。遗址区属亚热带湿润季风气候, 多年平均降水量为 890.8 mm, 多年平均气温为16.3 ℃, 雨热同期, 季节分明(张跃辉等, 2005; 贾天骄, 2016)。

| 图1 四川广汉三星堆遗址位置及周边主要水系分布(底图数据来源于地理空间数据云: http://www.gscloud.cn/)Fig.1 Location of Sanxingdui site and distribution of main surrounding water systems in Guanghan, Sichuan Province (base map data from geospatial data cloud: http://www.gscloud.cn/) |

三星堆土台壕沟区域, 位于掩埋坑北侧约70 m处, 近现代修建有居民点(图2-B)。经考古勘测发掘, 壕沟区域南侧主体地层为棕黄色粉砂质黏土(或称生土①(①生土:指自然沉积形成且未受到人为活动影响的土壤, 为考古名词。)), 其为马牧河二级阶地沉积物(张跃辉等, 2005), 刘兴诗(1998, 2005)将其定为晚更新世广汉黏土。生土平均厚度为2~3 m, 随距壕沟南岸距离增大, 厚度逐渐增大, 且随深度增加粉砂含量逐渐增大, 向下逐渐过渡为砂砾卵石层。壕沟内部地层关系较为复杂, 总体来说, 底部为砂砾卵石层, 其上为棕褐色淤泥层, 厚度不一, 中部主要为黏土及砂质互层, 其中部分夹杂陶片等文化遗迹, 顶部为黏土层。壕沟北侧主要地层为城墙夯土②(②夯土:指古人修建城墙、建筑时, 将不同土壤进行加工夯筑而成的土壤, 为考古名词。), 壕沟走向为西北—东南向, 与残垣城墙(土台)近似平行展布, 推测古水流方向自西北流向东南, 两端与马牧河河曲相通, 是马牧河的分水系统(图2-A)(陈德安, 1998; 洪友堂等, 2006; 苏永军等, 2007; 孙华, 2017)。

2020 年, 三星堆土台壕沟区域的原房屋经过拆迁, 在袁家院子取土断坎的东侧发掘整理出一条大剖面, 其横切整个壕沟。对其进行详细考察研究, 发现三星堆土台壕沟横剖面高约2.6 m, 长约46 m, 走向为北东41° , 其中壕沟主体部分长约20 m。根据剖面沉积物的质地、结构、颜色、接触关系等可划分为城墙夯土、壕沟沉积、生土和三星堆文化之后的沉积4部分, 壕沟沉积下部暂未开展考古发掘工作(图3)。剖面右侧为城墙夯土, 中部主要为壕沟沉积物, 左侧下部为生土, 晚期沉积整体覆盖于壕沟沉积物与城墙夯土之上。在壕沟剖面中部最下部发现互层的淤泥质和中粗砂, 具有向两侧逐渐尖灭的趋势, 因此作者根据壕沟剖面地层的相互切割和叠置关系及不同部分的沉积物特征, 认为壕沟沉积物的形成主要存在3个阶段。壕沟第1阶段沉积物靠近城墙, 最先形成, 厚度达1.7 m, 整体地层向南西方向倾斜尖灭, 沉积物以棕黄色粉砂及黏土为主, 偶见砾石, 中部见多个黑色文化层, 夹大量陶片, 通过考古人员的识别, 大致判断此陶片为三星堆文化第3期形成(图3)。壕沟第2阶段沉积物整体位于生土层之上, 厚度在1 m左右, 形成多个棕黄色粉—细砂和中—粗砂的互层, 未见陶片等文化遗迹(图3)。在壕沟南西壁, 可见砂层对生土构成的堤岸形成的切割, 并形成向南西方向展布的越岸沉积(图3; 图4-A)。越岸沉积在靠近堤岸附近为中—粗砂, 向南西方向逐渐过渡为中—薄层灰黑色泥质沉积, 其中发现了高柄豆残件(图3; 图4-B)。整个越岸沉积的宽度可达46 m。壕沟第3阶段沉积物厚度可达1.9 m以上, 大致位于这个剖面的中部, 沉积物同时切割前2个阶段沉积。底部可见多个淤泥和中粗砂构成的韵律, 以上以粉砂及黏土为主, 上部夹黑色文化层, 见陶片, 推断为三星堆文化第4期的文物, 为壕沟最后阶段的沉积充填(图3)。在壕沟第3阶段下部中粗砂内夹砾石层, 对其产状进行测量统计, 发现大多数砾石最大扁平面的倾向为271° ~344° , 证实壕沟古水流自西北流向东南。壕沟沉积结束后, 在剖面上部的晚期地层中, 发现有宋代等时期活动遗存。

据剖面中文化层内陶片的识别, 推测该壕沟沉积物主要形成于三星堆文化的第3期至第4期。对每一阶段壕沟的不同层位分别进行采样记录, 共计采得28个沉积物样品, 另外为了进行对比分析, 在城墙夯土和生土分别采得1个样品(图3)。

作者对采集的样品分别进行前期预处理, 而后完成薄片鉴定、粒度分析和扫描电镜观察及能谱分析。薄片鉴定在成都理工大学沉积地质专业实验室完成, 采用日本尼康E600型偏光显微镜, 配置50W卤素灯和10倍目镜, 共鉴定完成27片薄片。粒度分析由成都谱谱检测技术有限公司完成, 测试仪器为英国马尔文公司生产的Mastersizer-3000型激光粒度仪, 共分析28件样品。扫描电镜及能谱分析在成都理工大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室完成, 测试仪器为美国FEI公司制造的Quanta250 FEG场发射环境扫描电子显微镜(精度为1.2 nm)和英国牛津公司制造的INCAx-max20能谱仪(精度≤ 129 eV), 工作电压为20 kV, 共分析9件样品。

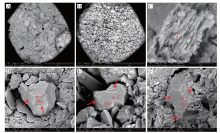

通过偏光显微镜对样品的成分、含量等进行鉴定分析, 可以为沉积物的成因及来源提供依据(林春明等, 2021)。壕沟沉积物及对比样品的镜下特征显示, 壕沟第1阶段沉积物以粉砂及黏土为主, 壕沟第2阶段沉积物主要为砂质, 壕沟第3阶段沉积物的中下部颗粒相对较粗, 上部以粉砂及黏土为主(图5-A, 5-B)。第1和第3阶段壕沟文化层中见碳质和陶片碎屑(图5-C, 5-D)。壕沟3个阶段沉积物颗粒的主要矿物成分均包括石英、长石、云母、辉石、锆石、角闪石、绿泥石等, 岩屑以岩浆岩岩屑和变质岩岩屑为主, 壕沟不同阶段沉积物中的岩屑成分及含量未见显著差别(图5-B, 5-E, 5-F, 5-G)。3个阶段沉积物中石英含量32%~45%, 长石含量4%~16%, 且以斜长石为主, 云母含量3%~15%, 重矿物含量1%~8%, 岩屑含量12%~45%, 其他成分含量3%~45%。碎屑颗粒基本呈棱角及次棱角状, 磨圆较差, 分选不好(图5-B, 5-G)。城墙夯土, 见方形黏土团块, 出现明显的人工压实作用导致的变形, 与壕沟沉积物显著不同(图5-H)。生土以粉砂为主, 分选磨圆中等, 矿物颗粒成分包括石英、长石、云母、角闪石、绿泥石等, 岩屑以岩浆岩岩屑及石英岩岩屑为主(图5-I)。

扫描电镜可对沉积物的结构和微形态进行深入研究, 并佐以能谱分析对矿物进行鉴定, 可提供沉积物的沉积成因及环境等重要信息(张汝藩, 1996)。

通过扫描电镜观察样品, 发现壕沟第1阶段沉积物主要以粉砂颗粒和黏土矿物为主, 壕沟第2阶段沉积物的砂质碎屑颗粒较多, 壕沟第3阶段沉积物的颗粒分化明显, 底部以泥质和砂质为主, 中上部逐渐以黏土和粉砂颗粒为主(图6-A, 6-B)。壕沟沉积物中的黏土矿物以碎屑黏土为主(图6-C)。样品中矿物颗粒主要有石英、斜长石、云母等(图6; 图7), 碎屑颗粒的分选、磨圆普遍较差(图6-B, 6-D)。

| 图7 四川广汉三星堆壕沟沉积物对应能谱特征Fig.7 Spectral characteristics corresponding to trench sediments in Sanxingdui site in Guanghan, Sichuan Province |

石英颗粒性质稳定, 其表面特征主要受不同沉积环境下搬运介质与方式的差异影响, 因此其表面特征可以反映搬运动力、沉积环境等信息(Vos et al., 2014; 程涌等, 2017)。通过扫描电镜观察发现, 样品中石英颗粒形态以不规则粒状为主, 大部分为次棱角状, 部分为棱角状, 颗粒表面起伏程度以中—高浮雕最多(图6-D, 6-E, 6-F), 表明石英颗粒受流水磨蚀作用较弱, 未经长时间或长距离的搬运。壕沟沉积物中由机械碰撞、磨损形成的V型撞击坑较为发育(图6-D, 6-F), 石英颗粒发育较多贝壳状断口、阶梯状断口(图6-D, 6-E, 6-F), 特别是壕沟第2和第3阶段沉积物石英颗粒的断口清晰明显, 说明石英颗粒在高能水动力条件下搬运不远。壕沟3个阶段沉积物的石英颗粒表面呈毛玻璃状, 水下撞击痕迹明显。

粒度是沉积物最基本的结构特征, 在不同环境下, 由于搬运介质、水动力条件等的影响, 沉积物会以不同的方式进行搬运和沉积。因此, 粒度特征对于判别沉积环境及其水动力强弱有重要意义(成都地质学院陕北队, 1978; 朱筱敏, 2008; 战庆等, 2009; 邓程文等, 2016)。作者依据Folk和 Ward(1957)提出的公式和标准, 对样品粒级进行分类和计算。

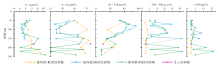

4.3.1 粒度组成特征 壕沟第1阶段沉积物的黏土(<4 μ m)含量变化范围为7.71%~18.67%, 且有随深度逐渐增大的趋势; 粉砂(4~63 μ m)含量最高, 其平均含量为63.63%; 砂(>63 μ m)含量变化范围为13.14%~38.81%, 主要为细砂(63~250 μ m)(图8)。壕沟第2阶段沉积物的黏土含量波动不大, 平均为7.28%, 粉砂变化范围为16.96%~56.05%, 砂含量最高, 变化范围为36.15%~77.95%, 以细砂和中砂(250~500 μ m)为主(图8)。壕沟第3阶段沉积物的粒径整体波动较大, 其中黏土含量变化范围为4.47%~21.52%, 粉砂含量变化范围为11.8%~64.74%, 砂含量波动最明显, 变化范围为17.58%~83.66%(图8)。生土以粉砂为主, 含量高达76.42%, 其次为黏土, 占比13.45%, 砂含量较少(图8)。综上, 壕沟剖面在不同阶段粒径组成发生波动变化, 壕沟第1阶段沉积物以粉砂为主, 整体较稳定, 壕沟第2阶段沉积物主要是细砂和中砂, 壕沟第3阶段沉积物底部为中粗砂和黏土互层分布, 上部逐渐以粉砂与细砂为主。

| 图8 四川广汉三星堆生土及壕沟沉积物粒度组成特征Fig.8 Grain size composition characteristics of raw soil and trench sediments in Sanxingdui site in Guanghan, Sichuan Province |

4.3.2 粒度参数特征 常用的粒度参数主要有中值粒径、平均粒径、分选、偏度、峰态等, 可为判断沉积物的搬运能力和沉积环境等提供更好的依据(贾天骄, 2016)。三星堆壕沟剖面中, 壕沟第1阶段沉积物的中值粒径ϕ 值变化范围为4.44~6.25, 平均值为5.3, 平均粒径ϕ 值变化范围为4.78~6.22, 平均值为5.43, 分选介于1.74~2.23, 分选较差, 偏度以正偏为主, 峰态也以中等峰态为主(图9)。壕沟第2阶段沉积物的中值粒径ϕ 值变化范围为1.82~5.0, 平均值为3.3, 平均粒径ϕ 值变化范围为3.05~4.93, 平均值为3.4, 分选介于1.96~2.4, 分选差, 偏度以正偏为主, 大部为平坦峰态, 部分层位较尖锐(图9)。

| 图9 四川广汉三星堆生土及壕沟沉积物粒度参数特征Fig.9 Characteristics of particle size parameters of raw soil and trench sediments in Sanxingdui site in Guanghan, Sichuan Province |

壕沟第3阶段沉积物的中值粒径ϕ 值变化范围为1.37~6.34, 平均值为4.06, 平均粒径ϕ 值变化范围为2.12~6.02, 平均值为4.331, 分选介于1.87~2.91, 分选差, 偏度以正偏或对称为主, 大部为中等峰态, 个别层位峰态较尖锐(图9)。生土的中值粒径和平均粒径都较小, 分选较差, 但比壕沟沉积物好。结合野外工作综合认为, 壕沟及生土沉积物均为河流沉积物。

4.3.3 粒度频率曲线特征 根据粒度频率分布曲线形态可以辨识沉积环境(刘颖等, 2020)。三星堆壕沟剖面沉积物频率分布曲线主要以双峰态或多峰态为主, 在黏土部分(ϕ >10)均出现拖尾。壕沟第1阶段的沉积物主要为双峰态, 粒级ϕ 值集中分布在2~8, 从底部向上, 粗颗粒的沉积物增多, 表明该时期沉积环境相对稳定(图10)。壕沟第2阶段的沉积物主要为双峰或多峰态, 主峰粒级ϕ 值集中在0~2, 粗颗粒含量较多, 且在深度上有一定的波动性, 反映水动力较强, 该时期沉积环境有显著波动变化。下伏生土为单峰形态, 粒级ϕ 值集中分布在6, 与壕沟沉积物有较大差异(图10)。壕沟第3阶段沉积物主要为双峰或多峰态, 2个主要峰态的粒级ϕ 值集中在0~2和5~8, 且在底部有非常明显的波动性, 说明该时期的沉积环境极不稳定, 后续波动性相对减弱, 总体来看沉积环境仍不稳定(图10)。

| 图10 四川广汉三星堆生土及壕沟沉积物粒度频率分布曲线Fig.10 Distribution curves of particle size frequency of raw soil and trench sediments in Sanxingdui site in Guanghan, Sichuan Province |

4.3.4 粒度概率累积曲线 沉积物的搬运方式按照水动力强弱的差异可分为悬移、跃移和推移3种, 可通过粒度概率累积曲线中直线段的长短比例、倾斜角度、线段间结合等组合特征对其进行识别(周慧等, 2020)。据壕沟沉积物粒度概率累积曲线(图11) 可知, 粒度概率累积曲线主要呈现多段式, 壕沟沉积物以跃移和悬移搬运为主。壕沟第1阶段沉积物以悬移搬运为主, 悬移质粒径主要在4~8Ф 之间, 与跃移质的截点在2 Ф 左右, 其水动力相对较弱。壕沟第2阶段沉积物主要是跃移搬运, 大部分样品跃移质含量超过60%, 表明其水动力较强, 悬移质搬运的占比较小, 但其中黏土含量较多的层位(如样品4-9)仍以悬移为主; 生土以悬移为主。壕沟第3阶段沉积物存在推移、跃移和悬移搬运, 在不同时期, 其搬运方式发生变化; 在其底部, 推移和悬移为主的搬运方式交互出现, 其中样品2-1和2-3以悬移搬运为主, 而样品2-2和2-4以推移搬运为主, 后期沉积物逐渐稳定, 为和跃移和悬移共同搬运, 表明此阶段水动力强弱波动明显, 其沉积环境不稳定。

| 图11 四川广汉三星堆生土及壕沟沉积物粒度概率累积曲线图Fig.11 Cumulative curves of particle size probability of raw soil and trench sediments in Sanxingdui site in Guanghan, Sichuan Province |

4.3.5 Pejrup M三角图 Pejrup(1988)根据沉积物结构组成及其反映的水动力强度来区分沉积环境, 他根据砂的百分含量的10%、50%、90%将沉积物中砂分为A、B、C、D共4组, 以粉砂/(粉砂+黏土)的百分比20%、50%、80%为结构分类线将沉积物分为Ⅰ 、Ⅱ 、Ⅲ 、Ⅳ 共4类, 砂的含量反映沉积物基本粒度组成和分选程度, 进而反映介质的流动强度和浑浊度, 砂的含量越大, 介质的流动强度越大; 而粉砂/(粉砂+黏土)反映的介质扰动度不同, 从Ⅰ 到Ⅳ , 反映的水动力作用依次增强(章伟艳等, 2013; 刘朝等, 2016)。生土和壕沟沉积物投点结果位于Pejrup M三角图的B-Ⅳ 、C-Ⅳ 、B-Ⅲ 、C-Ⅲ 区(图12), 表明研究区水流扰动度大, 但沉积物水动力强弱有所差别, 其中壕沟第1阶段沉积物水动力相对较弱, 壕沟第2阶段沉积物水动力相对较强, 而壕沟第3阶段沉积物水动力强弱均有, 具有一定的波动性。

城墙夯土土质不均匀, 镜下见明显受挤压的碎屑团块(图5-H), 这与壕沟沉积物的镜下特征显著不同, 因此, 壕沟沉积物以自然沉积为主, 只在个别相对富集陶片的层位, 可能受到古人活动的影响。壕沟内并没有发现古人填土、夯筑的证据, 因此表明古蜀人在使用壕沟过程中, 并没有开展过大规模的人为填埋活动。

扫描电镜下观察显示, 三星堆土台壕沟沉积物的石英颗粒磨圆较差, 以次棱角为主, 表面有一定起伏, 普遍发育大量的V型坑以及不同大小的贝壳状断口, 发育有溶蚀现象(图6-D至6-F), 与典型河流沉积物的标志性形态组合特征相符合, 未发现风成环境下形成的典型的碟形坑(孙有斌和安芷生, 2000)。从壕沟剖面沉积的粒度特征(图8, 图9, 图10)来看, 壕沟沉积物的粒径普遍较粗, 频率分布曲线多以双峰或多峰不对称曲线为主, 峰度值多较低, 正偏态和负偏态均有, 分选中等, 判别公式结果均为正值, 这些符合典型河流沉积物的特征。壕沟沉积物含有较多角闪石、黑云母等暗色矿物, 且矿物颗粒普遍以棱角状和次棱角状为主, 这些均反映其搬运距离不远, 沉积速度快。综合以上证据, 表明壕沟沉积物为近源搬运的河流相沉积物。

湔江发源于龙门山构造带, 岷江流经松潘—甘孜褶皱带与龙门山构造带(图1)。松潘—甘孜褶皱带主要由志留系—上三叠统西康群浅变质岩构成, 以石榴子石和蓝晶石等变质岩型重矿物为主; 龙门山构造带地层发育较为齐全, 从中元古界到第四系均有发育, 该区内主要出露由前寒武系片麻岩及花岗岩体组成的扬子地台结晶基底、新元古代—二叠系变质沉积岩, 超基性、基性岩很少分布, 重矿物以锆石和金红石等岩浆岩型重矿物为主(黎兵, 2005; 李磊等, 2020)。范念念等(2010)认为古岷江曾在今汶川雁门一带向东南穿过光光山, 沿湔江出山流向沱江, 公元前1099年的地震引发山崩、滑坡, 导致古岷江光光山峡谷阻断, 光光山以下成为断头河, 这次河流改道事件影响了古蜀文明变迁。作者通过研究发现, 在晚更新世以来, 生土和壕沟沉积物中的岩屑成分均以岩浆岩和变质岩为主(图5-E, 5-F), 见锆石等岩浆岩型重矿物, 未发现石榴子石和蓝晶石等变质岩型重矿物, 且不同阶段的沉积物中岩屑和重矿物成分没有显著差异, 因此判断壕沟沉积物及生土的物源均主要来自于湔江上游的龙门山地区, 与现今湔江水系涵盖的物源区基本相同, 未发现沉积学证据支持范念念等(2010)认为的河流改道。

根据野外宏观特征研究和实验室分析结果, 初步确定三星堆壕沟使用过程的主要阶段。首先是挖沟, 三星堆土台壕沟区域的生土地层为棕黄色粉砂质黏土沉积物, 为马牧河二级阶地的黏土层。古人在靠近城墙区域沿西北—东南向对生土进行挖掘, 最终形成宽约20 m、深度不低于2.6 m的壕沟。

壕沟剖面沉积特征表明, 壕沟第1阶段沉积物主要为粉砂及黏土, 粒度由下部的泥逐渐向上变为粉砂, 沉积物总体较稳定, 以悬移搬运为主, 表明水动力相对较弱, 气候环境稳定。夹杂陶片等遗物的多个文化层(三星堆文化第3期)在中部密集分布, 此时古人活动频繁。上部沉积物中的陶片等遗物碎片显著减少, 逐渐过渡为质地均一的粉砂质黏土及粉砂, 壕沟沉积物持续向南部加积充填。

壕沟第2阶段剖面沉积特征表明, 壕沟底部沉积物为中粗砂, 之上为多层中—细砂、细—粉砂等沉积物, 且存在越岸沉积现象, 表明此时主要是跃移搬运, 沉积时水动力较强, 可能由于气候发生变化, 经常发生洪水导致。壕沟沉积物主要在生土之上, 且底部沉积物与下伏生土的接触界线较为平坦顺直, 可能是古人为排泄洪水再次开挖壕沟、并对壕沟南岸进行修掘拓宽的结果。此阶段未发现陶片等遗物, 可能是由于洪水频发, 古人活动较少, 而后壕沟被填平。

壕沟第3阶段沉积物同时切割前2个阶段沉积物, 可能是壕沟被填平后, 此时气候仍不稳定, 古人需排泄洪水, 因此重新挖掘出一个新壕沟。挖掘后早期, 底部形成淤水沉积, 之上出现中粗砂甚至砾石层与淤泥质互层, 推移和悬移交互出现, 表明此时水动力强弱变化显著, 推测气候可能有较大波动。中部沉积物主要为中细砂, 其水动力仍然较强, 上部主要沉积物为粉砂及黏土, 此时期以跃移和悬移搬运为主, 中间为夹陶片等遗物的文化层(三星堆文化第4期), 此时古人活动增加, 沉积环境趋于稳定, 随后壕沟也再次被淤积填满。

综上表明, 壕沟开挖后, 沉积环境相对稳定, 古人在壕沟区域活动, 壕沟被逐渐充填。随着气候出现波动, 水动力缓慢增大, 常发生洪水, 古人对壕沟南岸进行修掘以此排泄洪水。壕沟被填平后, 此时气候仍然波动较大, 古人重新挖掘一个新壕沟进行泄洪, 壕沟水动力强度也达到最大, 后期气候逐渐稳定, 随后壕沟被最终填满。

1)对四川广汉三星堆壕沟剖面的研究发现, 该壕沟整体建造在马牧河二级阶地之上, 沉积物形成时代推测为三星堆文化的第3期、第4期, 古水流自西北流向东南沟通马牧河河曲段。壕沟宽约20 m, 深度不低于2.6 m。

2)壕沟主体由近源搬运的河流相沉积物组成, 除少量因古人活动富集陶片等遗物的文化层外, 主体为自然沉积, 未见有大规模人为填埋的痕迹。生土及壕沟的沉积物中岩屑与重矿物等没有显著差异, 表明晚更新世以来, 湔江水系物源区未发生明显变化, 未发现前人所述的湔江上游水系发生改道的证据。

3)壕沟使用和充填过程至少存在3个阶段。第1阶段, 壕沟主要沉积黏土及粉砂, 水动力较弱, 沉积环境稳定, 古人活动频繁, 壕沟被逐渐充填。第2阶段, 壕沟沉积物主要为砂质, 生土岸被明显切割并分布有大面积的越岸砂质沉积, 此时可能气候波动显著、洪水频发, 古人对壕沟南岸进行拓宽排洪。第2阶段的壕沟淤积填平后, 古人再次挖掘新的壕沟进行排洪, 壕沟下部沉积物水动力波动显著, 后期古人活动增加, 环境逐渐稳定, 壕沟也被最终填平, 形成第3阶段沉积物。因此, 3个阶段的壕沟使用过程反映了古人对气候变化的响应活动。

致谢 感谢四川省文物考古研究院焦中义老师在野外工作中提供了许多的帮助, 感谢审稿专家对本文提出了许多宝贵而富有建设性的意见和修改建议。

(责任编辑 李新坡; 英文审校 李 攀)

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

|

| [42] |

|

| [43] |

|

| [44] |

|

| [45] |

|