作者简介 方修琦,男,1962年生,北京师范大学教授,主要从事环境演变相关研究工作。E-mail: xfang@bnu.edu.cn。

人类世被认为是一个由人类活动主导的独特地质时代。从人类世概念提出至今的20多年中,其使用不仅在地球科学之内急剧增长,而且迅速扩展到社会和人文等诸多学科领域。文中从3个学科视角对人类世进行了综述,概括有关人类世认识的异同及彼此关联。1950年代被确定为人类世的开始,对应于人类活动大加速及其造成的地球系统功能性变化。地球系统科学的人类世关注人类活动驱动的新地球系统状态,地质学视角的人类世关注其作为新地质时代的地质记录,社会学科与人文学科视角的人类世侧重对工业文明的反思批判与对未来发展的期许。不论未来人类世是否能真正成为一个新地质年代,其都将是地球科学和社会科学长期关注的研究主题。

About the author FANG Xiuqi,born in 1962,is a professor in Beijing Normal University. He is mainly engaged in research on environment change. E-mail: xfang@bnu.edu.cn.

The Anthropocene is regarded as a unique geological era dominated by humans. Over more than 20 years since the concept was proposed,the Anthropocene has not only been increasingly used within the Earth Science,but also rapidly adopted by many disciplinaries such as society and humanities. This paper aims to review the Anthropocene,regarding the similarities,differences and interrelationships in understanding the Anthropocene among the disciplinaries,from three perspectives of Earth System Science, Geology and Humanities. It has been suggested that the 1950s was the beginning of the Anthropocene, when was called the Great Acceleration of human activities that has changed the Earth System dramatically. The Anthropocene from an Earth System Science perspective focuses on the new Earth System state driven by humans. The Anthropocene from a geological perspective focuses on the geological signals in the strata indicating the start of a new geological era. The Anthropocene from a social and humanistic perspective focuses on human responsibility to cope with the global environment crises by industrial civilization and to make a hopeful promise to the human future. No matter the Anthropocene to be into the geochronological system,it will be an issue focused by the Earth Science and the Social Sciences in the long-term future.

“ 人类世” (Anthropocene)从一个非正式使用的词汇变成正式科学用语是从大气化学家保罗· 克鲁岑(Paul J. Crutzen)开始的, 他曾因对大气臭氧洞形成机制的突出贡献而成为1995年诺贝尔化学奖的3位获奖人之一。2000年2月在墨西哥库埃纳瓦卡(Cuernavaca)举行的“ 国际地圈生物圈计划” (IGBP)①(①国际地圈生物圈计划(International Geosphere-Biosphere Programme, IGBP)是国际全球变化研究计划之一, 其目的是认识受人类胁迫的地球系统和全球变化, 过去全球变化(PAGES)是IGBP的核心计划之一。IGBP计划于1990年开始实施, 2014年后并入到未来地球计划(Future Earth, FE)。)科学委员会会议上, 因不满来自过去全球变化(PAGES)核心计划的科学家在报告中反复提及“ 全新世” (Holocene)一词, 时任IGBP副主席的克鲁岑突然站出来打断他们: 不要再提全新世了, 地球系统已经不在全新世了。我们已在······人类世了(江泽淳, 2003; 姜礼福, 2020; Steffen, 2021; 许林玉, 2021; Zalasiewicz et al., 2021)。其后, 他先后在IGBP的Global Change Newsletter(《全球变化通讯》)和Nature上撰文正式提出并阐发“ 人类世” 的概念及其内涵(Crutzen and Stoermer, 2000; Crutzen, 2002), 认为人类活动已经对地球系统造成了不可逆转的变化, 提议将工业化以来的现代划作一个人类主导的新地质时期, 叫作“ 人类世” , 以区别于冰期后(距今11700年以来)自然主导的“ 全新世” 。日本学者多将“ Anthropocene” 翻译为“ 人新世” (立川雅司, 2019; 齋藤文紀, 2022)。在中文翻译中, 有学者将“ Anthropocene” 翻译为“ 人新世” (高抒, 2019; 约翰· 麦克尼尔等, 2022), 与同属于第四纪的 “ 更新世” (Pleistocene)和“ 全新世” 译名中 “ 新” 的译法对应(高抒, 2019)。

从人类世概念提出至今的20多年中, 其使用频率不仅在地球科学领域急剧增长, 而且从自然科学扩展到社会、艺术和人文等诸多领域, 联合国发布的《2020年人类发展报告》亦将“ 人类世” 作为该年度报告的主题(UNDP, 2020)。作为一个跨学科的新概念, “ 人类世” 在不同学者的使用过程中被附加许多其他含义, 不论在各学科领域的内部还是在学科领域之间, 对人类世的具体内涵的理解既有共通之处, 又存在显著差异(Zalasiewicz et al., 2021; Prillaman, 2023)。在中国, 不断有学者从各自的领域出发阐述对人类世的看法或综述人类世的研究进展, 同样呈现对人类世理解的多元性(刘东生, 2004; 陈之荣, 2006; 蒋青等, 2009; 刘学等, 2014; 姜礼福和孟庆粉, 2018; 张旭鹏, 2019; 姜礼福, 2020; 唐兴华和胡翌霖, 2022; 张振, 2022; 尹志勇和刘晓东, 2023; 刘魁和罗民杰, 2023; 刘颖和刘魁, 2023; 张作成, 2023; 周卫健等, 2024)。

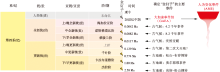

作者尝试综合不同研究视角, 主要从地球系统科学、地质学和人文社会科学3方面对人类世进行综述, 概括不同学科领域有关人类世认识的异同及彼此关联(图 1)。

| 图 1 不同学科视角的人类世及其相互关系示意图(据Zalasiewicz et al., 2021)Fig.1 Interrelated perspectives of Anthropocene from different disciplines (after Zalasiewicz et al., 2021) |

“ 人类世” 的概念产生于21世纪初的地球系统科学界, 指自然主导的气候相对稳定、适宜人类生存的全新世已被人类活动所终结(Zalasiewicz et al., 2021)。从地球系统科学的角度看, 人类世概念的核心内涵是认为人类活动对地球系统的影响已超过自然驱动力的影响, 由此导致的全球变化正在使地球系统发生难以预见的变化。

地球系统科学与全球变化研究将人类视为一个完全耦合于地球系统且与地球系统相互作用的成分(Steffen et al., 2020)。全球变化指由自然和人为因素引起的、影响地球系统功能的全球尺度的变化。全球变化研究兴起于20世纪80年代, 目前已成为地球科学最活跃的研究领域之一。全球变化研究是通过一系列国际合作研究计划组织实施的, 主要包括从20世纪80— 90年代启动的国际地圈生物圈计划(IGBP)、国际全球变化人文因素计划(IHDP)、世界气候研究计划(WCRP)、生物多样性计划(DIVERSITAS)等四大国际计划, 四大国际计划于2001年联合发起的地球系统科学联盟(ESSP), 还有自2013年以来整合各国际计划而建立的未来地球研究计划(FE)。这些全球变化研究计划各有侧重, 但围绕一个共同的目标, 就是逐步增加人类对地球的气候和环境演变规律(包括自然的和人为的)的认识, 特别是认识人类活动造成的地球系统在全球尺度上的变化(张兰生等, 2017)。克鲁岑提出的人类世概念(Crutzen and Stoermer, 2000; Crutzen, 2002), 很快被IGBP所接受并成为IGBP组织后续研究所依据的中心原则(Steffen et al., 2004), 全球变化研究的焦点由此从以前的关注全新世到人类世的渐变, 转变为聚焦地球系统状态显著且快速的转换以及地球安全行星边界(Steffen, 2021)。

人类世概念的提出体现了自20世纪80年代以来地球系统科学界不断强化的科学认识, 即日益确信人类正在全球尺度上从根本上改变地球系统。人类作为地球45亿年历史上唯一可以决定地球未来的物种, 对于地球来说已经不是无足轻重的成员了, 而是影响地球系统的一种强大地质营力。地球的历史从此进入一个由人类活动主导的独特地质时代(Geology of Mankind)(Crutzen, 2002; Chakrabarty, 2009; Lewis and Maslin, 2015; Hamilton, 2017; Steffen et al., 2020)。

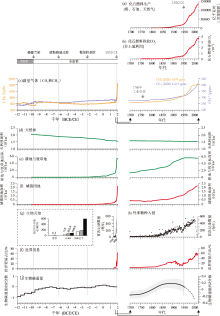

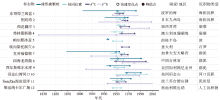

人类世开始的重要判断标准是, 人类活动在全球尺度上对地球环境造成可辨识的改变。人类经历了从采集— 狩猎文明、到农业文明、再到工业文明的发展历程, 其对自然环境的显著改变始于约1万多年前的农业革命甚至更早, 在工业革命后更是显著加强。不同学者对人类世开始的时间因判断标准的不同而有不同的认识, 但各时间点均与人类社会发展演化的重大阶段相对应, 均带来人类活动影响强度的重大改变(图 2)。

| 图 2 与人类世有关的地质和历史时间线(据Koster, 2023)Fig.2 Geological and historical timelines related to the Anthropocene(after Koster, 2023) |

最初, 克鲁岑将18世纪后半叶工业革命作为人类世的开始时间, 其标志是冰芯记录的18世纪工业排放导致地球大气中的CO2和CH4开始异常增高(图 3)(Crutzen and Stoermer, 2000; Crutzen, 2002)。他认为, 自1784年瓦特发明蒸汽机以来的工业革命开始, 地球的变化不再只由自然驱动, 而是也同时受到人类活动的巨大影响。人类通过土地使用、河流改道、土壤成分改变、水资源利用等方式显著改变地球环境, 而人类通过工业化进程排放的二氧化碳等温室气体将使全球气候偏离过去数千乃至数万年尺度的正常状态。

| 图 3 大加速所导致的全球尺度的地球系统变化举例(据Head et al., 2022) 注: 横坐标中0为公元(CE)和公元前(BCE)分界Fig.3 Cases of global scale changes in the Earth System caused by Great Acceleration(after Head et al., 2022) |

中国 “ 黄土之父” 刘东生先生赞成使用人类世的概念, 他建议以全新世的开始或者以人类文化的新石器时代的到来作为人类世的开始, 相当于以农业文明出现、 人口剧增为界(图 2)(刘东生, 2004); Ruddiman(2003, 2013)将人类世追溯至人类早期农业活动造成的约8000年前, 标志是人类早期农业活动造成的温室气体改变(图 2)。 还有人将哥伦布地理大发现后的1500年前后作为人类世开始的时间, 认为1492— 1610年代表全球化时代的开始以及殖民主义、 全球贸易和对财富、 利润的欲望将地球推向新的阶段, 1610年空气中CO2的浓度是全新世的最低点(Lewis and Maslin, 2015)。

Steffen等(2007)进一步把人类世划分为3个阶段: 将以大气中CO2超过全新世空气CO2上限为标准的1800— 1945年作为人类世的第1阶段; 将1945年以来人类— 环境关系变化最剧烈的“ 大加速(Great acceleration)时期” 作为人类世的第2阶段; 同时指出第2阶段将在2015年结束, 进入可能突破地球系统稳定阈值的人类世第3阶段, 并给出了在第3阶段基准、减排和地球工程3种情景下未来地球系统的可能演化轨迹。

国际地层委员会的第四纪地层学分会(SQS)于2009年正式设立的人类世工作组(Anthropocene Working Group, AWG), 负责考察和界定人类世。 人类世工作组从成因和地层特征的角度来区分人类世与全新世, 他们发现在地质记录中记载了二战以后以人口增加、 能源消费、 工业化和经济全球化浪潮为标志的大加速时期的众多显著信号, 包括工业煤灰、 有毒物质、 微塑料痕迹等(Zalasiewicz et al., 2019), 因此主张把20世纪中期作为 “ 人类世” 的起点(Waters et al., 2016, 2023; Perkins, 2023)。

从地球系统变化的成因看, 1950年前后作为人类世的起点并不等同于人类对地球和生物圈开始有影响, 甚至不是重大影响的开始, 而是意味着人类已掌控生物地球化学循环、大批变量开始急速变化(约翰· 麦克尼尔等, 2022)。

“ 大加速” 于2006年首次出现在正式出版的文献中, 意图表达20世纪50年代以来迅速发展的工业化和全球化带来的人类活动爆炸式增长及其与地球系统自然过程变化的整体性、综合性和相互关联性(Hibbard et al., 2006; Steffen, 2021; Zalasiewicz et al., 2021)。至少从20世纪50年代以来的大加速时期开始, 世界人口、全球GDP、化肥消耗、纸张消耗、跨国投资、国际旅行等各项指标呈指数增长(Steffen et al., 2007), 例如, 世界人口已从1950年的约25亿增加到2022年的80亿以上, 城市人口比例从约30%激增到50%以上; 1950年代以来, 人类消费了全新世以来能源消费量的60%(Syvitski et al., 2020; Perkins, 2023), 消费了煤炭、石油和天然气等化石能源总消费量的90%; 19世纪以前人们很少能在自然界中发现铝, 而迄今人类已生产了约5× 108t的铝; 从20世纪起人类烧制出的水泥已成为使用最广泛的建筑材料, 迄今人类已经生产了约500× 108t的水泥, 并且超过一半是在过去20年间生产的; 人工合成的塑料最早于19世纪初开始出现, 1950年世界生产塑料制品约100× 104t(约翰· 麦克尼尔等, 2022), 现在人类每年生产5× 108t塑料(Waters et al., 2016)。

地球系统科学界更关注人类活动大加速所造成的全球环境扰动及其对划分人类世的意义(Head et al., 2023)。尽管人类在全新世期间已经对地球系统的诸多成分造成了改变, 但直到“ 大加速” 时期之后, 急剧增强的人类活动才真正成为地球系统动力学的一种显著强迫, 在速率和幅度等方面堪比许多巨大的自然强迫作用, 并深刻地改变了地球系统。被强烈改变的不仅包括大气、海洋、陆地、淡水和生物等地球系统的所有成分, 而且包括地球系统结构(如土地覆盖、海岸带结构)和功能(如生物地球化学循环)的许多方面(图 3), 不仅地球系统中碳、氮、硫等生物地球化学循环和水循环发生了根本性转变, 而且地球各圈层中与全球环境变化休戚相关的许多变量也都表现出大幅变化, 其中的一些变化在某种程度上已达到与自然变化相同量级的规模, 在全球尺度上的影响甚至已经达到了不可逆的程度(Steffen et al., 2004, 2015, 2018; Waters et al., 2016; Zalasiewicz et al., 2017, 2021; Head et al., 2021, 2023; 约翰· 麦克尼尔等, 2022)。人类正推动地球系统快速地跨越全新世环境状态而进入不确定的未来状态(Head et al., 2023), 即作为地球历史上一个新阶段的人类世。

综合不同学者观点概括, 人类世开始于20世纪中期具有突出标志意义的人类驱动地球系统功能性变化主要有(Steffen et al., 2016; Perkins, 2023):

1)化石燃料消费剧增而造成的大气温室效应增强正使地球脱离冰期— 间冰期旋回的轨迹朝热室地球的状态演变。在人为导致的大气CO2含量增加量中, 1950年以来的增加量占2/3以上(Waters et al., 2016; Zalasiewicz et al., 2021)。温室气体增加导致的全球变暖正在使地球系统脱离过去260万年来由米兰科维奇(轨道)周期所主导的冰期— 间冰期演变轨迹(Ganopolski et al., 2016; Steffen et al., 2016; IPCC, 2021)。

2)地球水循环过程被显著改变。高强度农业生产、城市化和工业化给陆地水环境带来极大的压力, 远超出当地水资源的供给和自净能力。地球可获得的淡水中有一半以上已直接或间接被人类使用, 在许多区域地下水资源正在迅速枯竭。水资源问题在全球气候变化背景下不断加剧(尹志勇和刘晓东, 2023)。

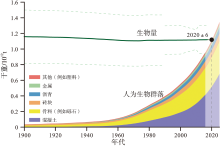

3)人类搬运和制造的物质量已显著超过自然过程(Zalasiewicz et al., 2021)。1950年前后70年对比, 主要由城市化和农业驱动的侵蚀和沉积速率增大了一个数量级以上, 人类开采矿床和岩石、建筑等活动所运移和重塑的地表岩石和沉积物比其前的70年多30倍(Cooper et al., 2018), 约是同期地球河流输送到海洋泥沙量的7倍, 比同期世界火山的岩浆喷发量大约2个数量级(Zalasiewicz et al., 2021)。20世纪初, 地球上砖瓦、钢铁、塑料、玻璃等人造物总量相当于生物总量的3%; 2020年, 地球上人造物总量1.1× 1012t, 首次超过地球上自然生长的1× 1012t的生物总量(图 4), 每年被收集、堆放并处理的固体废物约112× 108t(尹志勇和刘晓东, 2023), 降解过程极其缓慢的水泥、塑料和铝等作为现代技术化石(technofossils)将长期存在于地球环境之中。

| 图 4 地球上人造物总量变化(据Elhacham et al., 2020)Fig.4 Changes in the total amount of human-made mass on Earth (after Elhacham et al., 2020) |

4)化肥施用等大尺度农业活动令土壤中的氮、磷含量翻了一番, 显著增强了全球碳、氮、磷等生物地球化学循环过程。1950年氮化合物(主要是化肥)的总量不足400× 104t, 2015年达8500× 104t(约翰· 麦克尼尔等, 2022), 比所有陆地生态系统自然固定的氮还要多, 活性氮的总量比全新世增加了120%; 目前全球每年生产2350× 104t的磷, 是全新世的2倍(Waters et al., 2016)。海洋贫氧带因此而扩大(Perkins, 2023)。

5)核试验产生了大量人工放射性物质。公元1952年来, 越来越多的地上热核武器被引爆测试, 造成的核辐射已在全球范围的沉积物中留下印迹, 其中的某些长半衰期放射性元素的残迹在自然界中至少能保存10万年以上(Waters et al., 2016)。

6)全球生物正处在由人类所造成的大灭绝事件中。近50%的陆地表层已直接被农业和城市发展等所改变, 并伴随着显著的生物多样性减少。海岸带和海洋生境正被大规模改造, 50%的红树林消失, 湿地面积萎缩了近1/2; 海洋渔业资源约22%被过度开发或已经耗竭, 超过44%已经达到了开发的极限。20世纪以来, 生物多样性和生态系统功能迅速降低, 伴随着不可逆转的生物种群趋同, 全球海洋与陆地生态系统的物种灭绝速率增加; 20世纪中期以后, 脊椎动物种群急剧减少、灭绝速度增加, 75%的物种将因生物栖息地丧失、物种入侵和生物多样性减少而在未来数个世纪中消失(Head et al., 2023; 尹志勇和刘晓东, 2023)。

地球系统动力过程的特点是临界阈值和反馈, 地球系统科学将地球视为一个处在人类压力之下的行星, 关注人类“ 压力” 对地球系统的改变超越系统稳定的自然阈值及其引发地球系统非线性变化的危险(Steffen et al., 2004)。人类世以极其快速增强的人类活动驱动着地球系统变化, 这些变化既包括人类直接驱动的变化, 也包括由直接变化在地球系统中通过一系列正反馈过程进一步引发的连锁变化, 地球系统的最终状态是人为驱动作用与地球系统响应共同作用的结果(Zalasiewicz et al., 2021)。森林破坏、臭氧洞、温室效应等均是人类活动导致全球变化的显著表现, 但是, 全球变化远不只是“ 温室效应和臭氧洞” , 根本的问题是: 人类正在以各种还没能认识得很清楚的方式, 根本性地改变使生命得以在地球上存在的各种系统和循环。人类驱动的地球系统变化可能对未来地球系统演化模式产生持久的影响, 同时也对人类和地球上其他生命生存与发展构成不容忽视的潜在威胁(Zalasiewicz et al., 2021)。

Rockströ m等(2009)提出的行星边界(Planetary Boundaries)意在提供一个描述与全新世相似的地球系统状态及维持该地球系统状态稳定而不可逾越的固有边界。从地球系统科学视角看, 人类世意味着在人类活动驱动下地球突破安全的行星边界而进入新地球系统状态(Steffen et al., 2007)。

Rockströ m等(2009)界定了调节地球系统稳定和弹性的9个行星边界, 包括气候变化、生物圈完整性、陆地系统变化、磷和氮循环、海洋酸化、臭氧洞、全球淡水利用、大气气溶胶负荷、大量化工产品导致的化学污染(新物质)。行星边界雷达图显示, 在人类的影响下, 突破地球系统行星安全边界的问题呈不断加重的趋势, 2009年9个行星边界中有3个越界(Rockströ m et al., 2009)(2个未量化评估), 2015年有气候变化、生物圈完整性、陆地系统变化、磷和氮循环等4个越界, 到2023年已增加为6个(图 5)(Richardson et al., 2023)。

| 图 5 人类活动导致的调节地球系统稳定和弹性的行星边界越界状况(据Richardson et al., 2023)Fig.5 Current status of planetary boundaries regulating stability and resilience of the Earth System to be transgressed by human activities (after Richardson et al., 2023) |

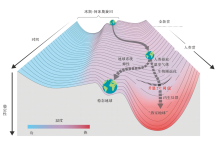

在9个行星边界中, 气候变化和生物圈完整性2个边界被视为核心边界, 两者中任一个的显著改变都可能驱动地球系统进入新的状态(Rockströ m et al., 2009)。其中, 以全球变暖为标志的全球气候变化是人类世最具有全球意义的地球系统状态变化, 该变化正使地球趋近于偏离自然变化轨迹的临界点。已成为国际社会政治共识的主流科学认识是, 工业革命以来的工业化及大量化石燃料使用导致的CO2等温室气体排放使全球变暖, 如果得不到有效控制, 很有可能在不远的将来升温突破2 ℃的临界点(IPCC, 2021), 使得全球气候脱离过去80万年乃至第四纪以来地球冰期与间冰期交替发生的环境变化轨迹, 进入“ 热室地球” 循环格局(图 6)(Steffen et al., 2018)。

| 图 6 全球变暖引发的地球系统演化轨迹变化(据Steffen et al., 2018) 图中分岔处显示未来地球系统的 2条不同路径(虚线箭头): 一条路径是目前地球系统正处于温室地球路径上, 是人类排放温室气体和生物圈退化等所致, 若升温超过~2℃ 阈值, 地球系统将进入不可逆的“ 热室地球” 之路; 另一条路径是通向稳态地球, 这是一条人类地球系统管理创造的负反馈之路, 将地球引入一个准稳定状态Fig.6 Changes in evolution trajectory of the Earth System caused by global warming(after Steffen et al., 2018) |

地质学视角的“ 人类世” 是一个地质年代分期的专门术语。作为地质年代表上一个潜在的“ 世” (Epoch), 人类世(Anthropocene)被认为是继全新世(Holocene)之后又一新的地质年代(图 7); 同时, 像其他地质时间单元一样, 人类世又对应于一个与“ 世” (Epoch)相对应的年代地层单元“ 统” (Series)。人类世包括一定的时段及发生在此时间内的事件, 而人类统包括所有在此时段内的地质沉积。人类统的地质记录提供了地球系统的变化状态及轨迹的证据及其变化驱动机制的线索, 已为地球系统科学所必需(Zalasiewicz et al., 2021)。

| 图 7 第四纪地质年表中建议的人类世及其标志性事件(据Waters et al., 2023)Fig.7 Proposed Anthropocene and the Great Acceleration Event Arrary(GAEA) in the Quaternary geological chronology(after Waters et al., 2023) |

评估将人类世纳入到地质年代表的可能性是于2009年正式设立的人类世工作组(AWG)的核心任务。人类世工作组认为, 作为一个潜在的地质时代单元, 人类世期间人类对自然系统的改变已占主导地位(SQS, 2009)。2019年, 人类世工作组投票确认, 人类世为“ 一个清晰可见且与众不同的地质时间单位” , 地球已进入一个人类深刻影响地球的新地质时代— — “ 人类世” ①(①AWG. 2019. Announcement by the Anthropocene Working Group. http://quaternary.stratigraphy.org/working-groups/anthropocene/.)(图 7)。

人类影响的表现被记录在地层中是地质学意义的人类世的一个重要特征(Zalasiewicz et al., 2021)。与人类世对应的人类统包括所有在人类世内的地质沉积。这些地质记录既包括能够指示人类世的沉积, 例如, 完全人为的城市人造地表; 部分人为的大型水库中的沉积, 微塑料和人为放射性核素等自然沉积中富集的人为痕迹; 也包括几乎没有上述指示物的全自然沉积。这些地质记录直接与地球的深时记录相关联, 提供了地球系统状态及轨迹变化的证据及其变化驱动机制的线索, 将其与地球受人类影响之前的历史沉积记录相比, 对确立现代过程的尺度、性质和速率至关重要(Zalasiewicz et al., 2021)。

人类世作为一个可辨识的地质年代单元的基础是, 指示人类活动的指标在地层记录中近于全球同步(Zalasiewicz et al., 2021)。人类并非具有全球一致性的驱动力(Gibbard et al., 2021), 但其影响在20世纪中期超越了全球阈值, 在全球尺度上同时地造成地球系统和全球环境的巨大改变, 并在地层中留下了鲜明的、永久性的、确凿的地质记录(Head et al., 2023)。人类的(anthropogenic)沉积物可见于全新世甚至更新世较老的地层中(特别是陆相沉积), 但在地层记录中近于全球同步的人类沉积物才能作为辨识人类世(Anthropocene)的指标。因此, 不同于那些将人类世开始时间追溯到数千年前从而包括早期人类对环境影响的观点, 人类世工作组以与20世纪50年代的大加速直接相关且具有全球一致性沉积地层信号为依据, 将人类世起点界定为20世纪中叶(Zalasiewicz et al., 2021)。这些具有指示意义的沉积标志主要包括, 放射性同位素(137Cs, 210Pb和14C), 混凝土、砖块、金属制品等人造物, 特定类型的持久性有机污染物、现代塑料聚合物、工业源粉尘、核爆炸产生的放射性核素、存留的人为入侵物种(Waters et al., 2016, 2018; Zalasiewicz et al., 2019), 其中最为显著的标志是核试验造成的人为核辐射在地层中的钚等遗存, 其次是塑料、碳同位素和工业粉尘等(图 8)(Zalasiewicz et al., 2019; Waters and Turner, 2022)。它们在全球同步地出现于20世纪中期的地层沉积记录中, 从根本上改变了地质档案中物理、化学和生物信号的特点, 从而显著地区别于全新世, 反映工业化和全球化主导的人类活动已成为在全球尺度上改变地球系统状态的主导力量, 足以导致地球终结自然主导的全新世而进入一个新的地质时期(Zalasiewicz et al., 2021)。

| 图 8 建议作为界定人类世金钉子的加拿大克劳福德湖及其他11个备选地点(据Waters and Turner, 2022) 线条指示各标志在岩心中存在的时间范围。根据各地点多种标志快速变化的时间点可对不同地点之间进行年代校准Fig.8 The suggested GSSP for Anthropocene of Crawford Lake in Canada and 11 other optional GSSPs (after Waters and Turner, 2022) |

对地质学而言, 需要找到一个可作为人类世“ 金钉子” 的地点, 在其沉积地层中尽可能多地包括人类的痕迹、遗迹及其影响等沉积信号, 据此能够区分全新世与人类世。但迄今作为一个地质时间单元的人类世及其“ 金钉子” 的具体地点尚未最终确定。

人类世工作组在全球范围内遴选了12个用以区分“ 全新世” 与“ 人类世” 的“ 金钉子” 的候选地点, 它们分别来自于不同的沉积环境, 包括海相沉积、河口及湖相沉积、冰川、珊瑚、洞穴石笋、泥炭以及一处人工修建的水库沉积(Waters and Turner, 2022)。这些地点的沉积物能够在年或季节尺度上连续地记录过去数百年乃至千年人类驱动环境变化的历史(Waters et al., 2018)。12个候选地点的岩心样品中, 具有全球意义的地层标志包括与人类活动有关的球形碳颗粒(SCPs), 放射性同位素钚(Pu)、14C和 15N 等, 它们在1950年附近均发生了快速变化(图8)(Waters and Turner, 2022)。尽管人类对地球的改变在考古发现的人工堆积物中表现最为显著, 但它们属于典型的间断性、零散性和局地性分布的沉积, 并不适于作为金钉子(Edgeworth et al., 2019)。

2023年初, 国际地层委员会人类世工作组(AWG)从人类世金钉子备选清单中选定加拿大多伦多附近的克劳福德湖(Grawford Lake)和中国东北的四海龙湾湖2个地点。2个湖泊都是深湖, 每年沉积在湖底的沉积层不与上层混合, 形成像树木年轮一样的年层沉积。从长达数百年的年层中可以捕获环境随时间变化信息, 如燃烧化石燃料形成的痕量粉煤灰和原子弹实验产生的放射性钚(Voosen, 2023; Witze, 2023)。四海龙湾湖受局地影响相对较少, 包含更大范围环境变化的记录, 该湖公元1200年以来的湖相纹泥记录显示, 1953年被认为可作为“ 人类世” 元年, 其后诸多人为物质含量逐年升高, 如大气核试验和核能源使用所产生的239, 240Pu 和129I, 源自化石燃料烟尘的烟炱14C, 以及燃煤和燃油产生的碳球粒与多环芳香烃化合物等(尹志勇和刘晓东, 2023; 周卫健等, 2024)。克劳福德湖沉积的年层比四海龙湾湖年层更厚, 作为年际间沉积转换辨识标志的白色碳酸盐形成于夏季, 与每年夏季因入湖的化肥和其他人类活动产生的营养盐而产生的湖藻大规模爆发有关。克劳福德湖沉积显示环境变化的2个主要阶段, 第1阶段从13世纪到15世纪, 讲易洛魁人语言的原住民居住在此区域, 另一阶段从19世纪开始, 标志着欧洲殖民者到达此区域。湖泊沉积的化学成分和矿物清晰地捕获了1950年代开始的化石燃料燃烧、化肥施用、原子弹爆炸等全球“ 大加速” , 变化最大值的沉积层定年位于被称为人类影响大加速的20世纪中叶。沉积记录含有原子弹实验产生的放射性元素钚, 人类世工作者将钚升高作为人类世开始的标志, 克劳福德湖沉积岩心中钚含量增加在1950年代初(Witze, 2023)。

2023年7月11日, 国际地层委员会人类世工作组公布的最终结果为, 加拿大克劳福德湖通过60%的投票门槛, 建议作为人类世的“ 金钉子” 。四海龙湾湖等其他落选地点将作为定义人类世的辅助地点。

按照流程, 由人类世工作组提议的人类世最终成为一个正式的地质年代单位需要首先由第四纪地层分会投票通过, 再交由国际地层委员会(ICS)及国际地质科学联合会(IUGS)做出决定(Perkins, 2023; Voosen, 2023)。但是, 2024年3月份第四纪地层分会投票否决了设立“ 人类世” 的提议, 且这一投票结果得到了国际地质科学联合会的最终认定(Witze, 2024)。这意味着, 根据相关规则, 至少未来10年内设立人类世的议题将不会再被讨论, 人类世在未来何时成为甚至是否能够成为一个新地质时间单元尚未可知。

人类世被认为是一个由人类活动主导的独特地质时代(Crutzen, 2002), 常被理解为人类的时代(“ the human age” 或“ Age of Humans” )(Zalasiewicz et al., 2021)。从自然的视角看, “ 人类世” 是指地球地质历史上一个由多种形式的人类影响造成的、以快速而显著且深远变化为标志的时期。对人类而言, “ 人类世” 意味着气候相对稳定、适宜人类生存的全新世的终结, 整个地球系统都在发生着难以预见的变化, 人类已陷入空前的“ 生存困境” , 这一重大危机正在威胁着地球上数以亿计的人们的生计和生存, 事关所有国家和所有公众的安全。

人类世把现代的人类活动和社会变迁放到地质的时空尺度里探讨; 又把古老的地质过程和演变历史延伸到了今天, 从而把“ 现代” 和地质历史上“ 古代” 的概念, 在地球系统的背景上统一起来。人类世的出现意味着地球从此终结了完全由自然主导的历史, 进入一个人类影响地球“ 自然” 演变的时代, 人类史和地球史自此合流, 也就是说人类历史就是地球的历史(Chakrabarty, 2009; Hamilton, 2017; 姜礼福, 2020)。世界历史不再只是历史学家的事情(Robin and Steffen, 2007), 同样, 人类世也不再只是地质学家的事情(Koster, 2023)。

自人类世于21世纪初被提出后, 人类世的概念在人文和社会科学领域迅速传播, 被历史学、哲学、社会学、人类学等不同学科的学者广泛使用、借用乃至挪用(姜礼福, 2020; Zalasiewicz et al., 2021)。其中, 在哲学和文学领域使用频次最高(约翰· 麦克尼尔等, 2022)。在人类世的概念框架下, 人文社会领域的学者得以与自然科学家合作, 探讨人类当前面对的全球生态危机(张振, 2022)。

人文和社会科学领域的人类世(也有“ 人类纪” 或“ 人新世” 等译法)关注其中人的方面, 强调人类居住的星球及人类正在进入一个由人类起主导作用的新篇章(Koster, 2023)。与地球系统科学和地质学视角的人类世强调时段划分、以证据为基础和全球范围不同, 社会与人文视角的“ 人类世” 不仅仅是全新世之后又一新的地质年代, 而是倾向于将人类世解读为广泛而多层次的人对自然环境的影响及人与环境的相互作用(图 1)(Zalasiewicz et al., 2021)。一方面, 两者之间是明显重叠的, 人类世地球系统行为分析与人类世界社会技术领域密切关联, 社会与人文科学的许多领域在探讨人类驱动力及其后果时, 参考较严格的地质学人类世界定, 有些接受并采用地球系统科学和地质学所界定的人类世; 另一方面, 两者之间又存在明显的差别, 一些学者聚焦于人类世的“ 人类(anthropos)” 成分, 通常用其强调从工业革命就开始的人类对地球环境影响的重要性, 通常并不参考地质记录且是穿时的, 其回溯的时间往往早于20世纪中叶(Zalasiewicz et al., 2021)。

人文社会视角的人类世被赋予特定文化内涵, 并存在明显泛化的现象, 这是与地球系统科学和地质学视角的人类世更显著的区别。在人文社会科学领域, 人类世被视为需要对传统的人文社会科学的话语和思维进行重塑的综合性问题(姜礼福, 2020), 人类世研究涉及哲学、政治、经济、文化、历史等众多人文社会科学领域, 涵盖人类健康、社会进步、政治治理、可持续发展等诸多主题, 人文社会科学领域的学者们在使用人类世时经常并不按照地球科学或地质学人类世的正式内涵, 而是在原有概念的基础上附加了更多的理论内涵(Zalasiewicz et al., 2021), 它们在指向人类对地球造成的不可磨灭的损害同时, 也指向对人类中心主义的人与自然、人类与生命、人类社会可持续性的反思, 意图找寻症结所在及救治良方。以人类世为模板, 人文社会科学领域的学者们创造出若干自认为在意义上比“ 人类世” 更贴切的以“ 世(-cene)” 结尾的术语, 用做地质学“ 人类世” 的替代语或部分同义词, 例如, “ 资本世” 、“ 种植园世” 和“ 负人类世” 等等(Head et al., 2023)。

人文社会科学视角人类世的思想内核在于对导致现今地球危机的工业文明的深刻反思。与其他纯自然意义的地质年代不同, 人文社会科学视角的人类世概念不仅在于阐释地球已终结其气候相对稳定、适宜人类生存的全新世时代, 进入整个地球系统都在发生难以预见变化的新地质时期这一事实, 更在于其具有明确的问题导向性与深刻的反思性, 它指向于对人类文明、特别是工业文明的深刻反思与批判, 是对这一长度和范围均未知的、动荡的、严重的、不可预知的、无望的或充满希望时期的一般概括(Revkin, 2016; Koster, 2023)。它促使人们反思自身作为地球上“ 问题物种” 或“ 地球之问题之子” 的窘境, 重新认识自然、人类物种与社会文明之间的关系, 思考在人类世时代人类到底该如何在这个星球上生存下去。这些问题是涉及哲学、政治、经济、文化、历史的综合性问题, 对这些问题的深入思考将深刻地改变人类的思维及未来发展走向。

人类世是资本主义工业文明的产物。人类世的种种生态危机归根结底是资本主义生产和消费模式的危机, 而这种非可持续的模式又为当代世界上多数国家所模仿, 成为现代社会流行的模式。无论人类世是否正式成为新地质时间单元, 人类世的提出都意味着对西方工业文明和资本主义全球化市场经济发展模式的反思和否定。工业化和工业文明本质的特征之一就在于经济增长的高速度和资源、环境的高成本。与农业文明相比, 工业文明有3个显著特征: 一是高生产率, 表现为单位时间内生产出较多的产品; 二是工业文明的“ 正反馈” 效应, 即为追求经济利益而无休止地扩大再生产; 三是在工业文明中人们对财富占有和消费的无止境追求。工业文明的这3个基本特征, 决定了西方现代工业文明是建立在人类对自然的征服、无节制索取以及对化石燃料等自然资源的无度使用基础之上的, 资本主义的生产方式带来的不仅仅是对工人的剥削, 同时也是对自然的重组和剥削(张振, 2022)。全球化是资本运作的结果, 以经济活动为根本, 目的是将世界纳入到市场经济主导的全球经济体系。全球化通过国际产业分工带来的“ 时空压缩” 来强化人类活动的“ 速度” 和“ 效率” , 追求经济效益的最大化, 这种以人为中心的全球化思维同样根植于西方工业文明, 是人类世问题的重要根源(姜礼福, 2020)。

与自然科学界强调人类导致地球脱离全新世的自然状态及形成近于全球同步的地质记录不同, 人文社会科学界往往将人类世与全球环境危机的责任归属相关联(姜礼福, 2020; 约翰· 麦克尼尔等, 2022)。Crutze(2002)在辨析人类世的内涵时指出, 人类世的生态危机应该由整个人类来负责, 但人类世的地质期转向“ 主要是由世界人口中的25%造成的” , 并不是由一个不加区分的人类整体所造就的。但人文社会科学界中的有些人在接受人类世内涵的同时, 反对用“ 人类世” 这个词, 他们认为前缀“ Anthropo” 意味着每个人都对全球环境变化负有同等责任, 担心会掩盖地理环境、文明进程、阶级、贫富等差异性因素, 导致生态危机是人类共同原罪的普世原罪论。他们强调部分人应比其他人负更大责任, 因此有些人主张选择具有更明确责任指向的词作为“ 人类世” 的替代概念。例如, “ 资本世” (Capitalocene)的依据是资本的增殖驱动力是“ 人类世” 的根源, 强调资本主义不仅仅是纯粹的经济体系或者社会体系, 而是资本、权力和自然构成的世界性生态的整体系统, 资本家应为全球环境变化的规模、范围和速度担负起责任(Moore, 2016); “ 种植园世” (Plantationocene)将1492年哥伦布大航海之后欧美殖民者在拉美建立的种植园经济模式视为资本主义全球化的开端(Haraway, 2015)。

人类世引领了西方以全球性和全人类整体性行动为特征的第3波生态批评浪潮(张振, 2022)。生态批评可溯源到环境保护先驱1962年蕾切尔· 卡森的《寂静的春天》, 而作为一个学术概念的生态批评(ecocriticism)(或“ 环境批评” , environmental criticism)始于20世纪70年代, 它从非人类中心主义的视角看待自然, 试图打破人们既有的自然观和生态观, 呼吁人们关注人类行为所造成的生态问题。与其前的生态批评相比, 从人类世出发的生态批评, 在时间上不再只是关注有人类文字历史的时期, 而是把生态问题放置在地球历史或者说地质历史的深时中加以审视, 在空间上关注人类对整个地球系统的改变问题。从人类世的生态批评出发, 已衍生出众多人类世文学作品(胡志红和王洵, 2023; 姜礼福, 2023)。例如, 科幻小说《水刀子》勾勒了一幅气候变化背景下美国未来因为极度缺水而导致的生态崩溃、政治涣散、人性沦丧、环境不公的反乌托邦城市图景(杨梅和朱新福, 2020); 《最后通牒》以美中2个大国的碳减排谈判为主线, 双方经过博弈和激烈交锋, 最终达成碳减排协议(孟庆粉, 2023)。

在人文社会科学领域, 人类世被用来表示“ 现今” 或“ 气候危机” (约翰· 麦克尼尔等, 2022), 但危机并不意味着就是世界末日, 人类还有机会做出全面改变, 给未来以希望。人类世术语提醒人们注意全球环境变化的规模、速度和范围, 其意义不仅是警示人类世界是典型的风险社会, 更是为了激发人类对地球和人类自身命运更大的责任感。从人类世开始, 人类史和地球史从此合流, 也就是说人类历史就是地球的历史, 人类对地球系统改变的程度和方向将决定未来人类的命运。在人类世所有地球人都应体现出责任担当, 我们是认识到自身行动足以影响整个地球系统之第一代人, 也是第一代有力量和责任改变自身与地球关系的人(Steffen et al., 2011)。

从人文社会科学视角看, 摆脱现代性灾难的“ 人类世” , 从根本上讲要改变现代工业文明非可持续的生产和消费方式。马克思和恩格斯曾呼吁进行一种超越或迥异于资本主义生产方式的劳动, 这既是一种新型的生态观念, 也是一种新型的社会形态(张振, 2022); 斯蒂格勒的“ 负人类世” (Neganthropocene)强调对技术、工业和自动化的重估, 强调对人各种能力的复苏, 借此走向一个有承诺的未来; Haraway(2015)借用了克苏鲁(Cthulhu)神话故事, 创造了“ 克苏鲁世” , 强调地球上所有的有机体的相互依赖性(Chthulucene)(Head et al., 2023)。

人类世源于资本主义工业文明, 摆脱人类世的困境也必须以文明转型为突破口, 从“ 人地和谐” 出发的“ 可持续发展” 、“ 生态文明” 等观念已成为全社会的共识。地理学奠基人洪堡(Alexander von Humboldt, 1769-1859)曾指出, 人与自然是深度相互关联的, 没有人类自然将持续存在, 但没有自然人类将无法存在。人类世是这一地理学思想的延续(Koster, 2023), 人文社会科学领域的学者主张, 人类世要用“ 全球思维/星球思维” 代替“ 全球化思维” 或将“ 全球化思维” 升华到“ 全球思维” (姜礼福, 2020)。与根植于西方工业文明的全球化思维不同, “ 全球思维” 是将地球视作一个有机生命体的整体性思维, 它本质上是反人类中心主义的, 要探索如何在从局地到全球的不同尺度上建立更为和谐的人地关系, 建构体现“ 全球空间正义” 的人类命运共同体和地球命运共同体。生态文明是以人与自然、人与人、人与社会和谐共生、良性循环、全面发展、持续繁荣为基本宗旨的社会形态。地球命运共同体和全球生态文明的建构和发展被认为是解决人类世问题的根本路径(姜礼福, 2020)。

在世界充满风险的人类世, 应对潜在风险成为当前的根本性任务, 从破坏性人类世到建构性人类世的转变和过渡时间将决定人类的命运(姜礼福, 2020)。Crutzen(2002)希望有一个全人类的、全球性的、可持续性的“ 环境治理” 的办法去解决问题。他乐观地认为可以建设“ 以优化气候为目的、国际普遍认可的、大规模的地球工程项目” 来带领人类走出危机, 同时他又指出引导社会对科学家和工程技术人员而言是一个令人畏惧的任务。通过技术手段解决人类世问题, 主要取决于人类发明绿色能源技术的时间和掌控地球环境的能力, 包括能否发明大量清洁能源、掌握气候工程技术, 能否成为一种持续的、有意识的建设性的地质力量(姜礼福, 2020)。联合国发布的《2020年人类发展报告》将人类世的未来寄托在人类能动性和价值观方面。该报告认为, 我们正在进入人类世这样一个新地质时代, 人类活动导致的地球变化在范围、规模和速度上都是前所未有的, 对人类和所有形式的生命, 都构成了风险; 新时代需要新的人类发展措施, 需要在我们的生活、工作和合作方式上进行公正的变革, 在扩大人类自由的同时减轻地球的压力, 重要的是通过加强平等、促进创新和灌输地球管理意识3个方面赋予人们权力, 如果平等、创新和管理成为过上美好生活的核心, 那么人类的繁荣就可以在缓解地球压力的同时实现(图 9)(UNDP, 2020)。但有人文社会科学家怀疑上述主张看似在融入自然、管理地球、应对危机, 但实际上与人类世想要批判的人类中心主义没有本质区别。他们批评这种人类可以自主控制地球系统和地球环境的“ 技术乌托邦” 图景, 可能使人类进一步异化为技术的奴隶、技术决策者的附庸和技术统治者的奴仆, 造成人类和生态系统的二元对立。这样的人类世看似是地球历史的一部分, 实则是人类的历史和地球的历史再次对立了起来(张振, 2022)。

| 图 9 通过加强平等、促进创新和灌输地球管理意识缓解地球压力(据UNDP, 2020)Fig.9 To mitigate Earth pressure by equity, innovation and stewardship of nature(after UNDP, 2020) |

人类世被认为是一个由人类活动主导的独特地质时代, 指现代人类的影响已足以导致地球终结自然主导的全新世而进入一个新的地质时期。从人类世开始, 自然科学的“ 自然” 包括人类, 而人类的历史包括地球生命的历史。地学研究与政治、殖民、工业化影响等人类活动不再分开, 人文科学研究需要考虑人类对地球系统的影响。从人类世概念提出至今的20多年中, 其使用从地球科学迅速扩展到社会学和人文社会科学等诸多领域, 已成为自然科学和人文研究共同关注的主题。

越来越被频繁使用的“ 人类世” 是一个极为重要且内涵丰富的科学术语, 具有地球多圈层和自然— 人文多学科属性。“ 人类世” 概念将人类界定为塑造地球的驱动力, 地球系统科学的人类世、地质年代的人类世与人文社会科学广义理解和应用的人类世之间既有重叠也存在区别。地球科学和地质学的学者大都主张将1950年代确定为人类世的开始, 表现为从常规地质角度看与大加速相关联的人为全球驱动作用在尺度、速率和性质上史无前例地变化, 且留下了鲜明的、永久性的、确凿的地质记录; 社会与人文视角的人类世明显泛化, 其所使用的人类世或大多源于对这一新地质时期反思的不同认知, 但都指向对工业文明的反思批判与人类对未来发展的担当。尽管对人类世的理解不论在学科内部还是在学科之间都存在不同程度的分歧, 但不妨碍人类对解决当前所面临的全球环境危机的努力。

就人类世研究而言, 降低认识的不确定性、消除学科内部和学科之间的分歧, 都将是未来相当长时间内的重要任务。在地质学界, 否定人类世工作组将“ 人类世” 设立为一个新地质时间单元的动议, 并不是否定人类已造成地球环境的重大改变, 也不是否定设立人类世的必要性, 而在于学术界对“ 人类世” 还存在太多争议, 例如, 对人类世是一个“ 地质事件” 还是一个“ 地质年代” 、“ 人类世” 的开始时间、“ 人类世” “ 金钉子” 的候选剖面等均存在争论, 地质学界主张不急于将“ 人类世” 确立为正式的地质年代单元的不乏其人, 地质学界应尽快消除分歧、形成共识。对于地球系统科学视角的人类世研究而言, 其关注的重点是在人类主导地球变化时代的未来地球系统状态, 而迄今为止这种突破地球系统安全边界的变化尚在路上, 对于未来地球系统突破安全状态的时间、表现及其对人类威胁程度等基于不同人类发展情景的预估还有很大的不确定性, 通过人类地球系统管理将地球引入一个准稳定状态还只是一种美好的设想。对人文社会科学视角的人类世而言, 将人类世过度泛化是不足取的, 仅仅是对工业文明的批评与反思也是不够的, 需要发挥其在描述人地关系方面的独特优势, 尽快完成从破坏性人类世到建构性人类世的转变, 推动社会从工业文明到生态文明的转换。

(责任编辑 郑秀娟; 英文审校 陈吉涛)

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

|

| [42] |

|

| [43] |

|

| [44] |

|

| [45] |

|

| [46] |

|

| [47] |

|

| [48] |

|

| [49] |

|

| [50] |

|

| [51] |

|

| [52] |

|

| [53] |

|

| [54] |

|

| [55] |

|

| [56] |

|

| [57] |

|

| [58] |

|

| [59] |

|

| [60] |

|

| [61] |

|

| [62] |

|

| [63] |

|

| [64] |

|

| [65] |

|

| [66] |

|

| [67] |

|

| [68] |

|

| [69] |

|

| [70] |

|

| [71] |

|

| [72] |

|

| [73] |

|